“Desafío Total” (1990) fue uno de los mayores éxitos en la carrera de Arnold Schwarzenegger. Sobre esa película ya hablé extensamente en su propia entrada. Valga recordar aquí que su principal defecto es la brecha que existe entre el guión y la interpretación que del mismo hicieron el director, Paul Verhoeven, y su actor protagonista.

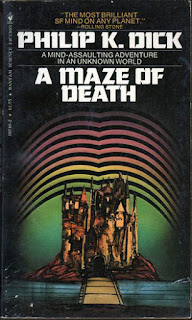

La historia original es un relato corto titulado “Podemos recordarlo por usted al por mayor” escrito en 1966 por Philip K.Dick. Este autor ha sido uno de los más llevados al cine dentro del género de la ciencia ficción, y ello aun cuando sus historias giran alrededor de dramas psicológicos bastante complejos de adaptar en los que se cuestiona continuamente la naturaleza de la realidad y de la propia identidad. Sus protagonistas acababan averiguando traumáticamente que estaban muertos y vivían en entornos artificiales o que eran androides y no seres humanos.

El problema con “Desafío Total” fue que lo que era un relato corto sobre un hombre ordinario ![]() atrapado en un laberinto de recuerdos artificiales, acabó siendo un film al servicio de Arnold Schwarzenegger gracias a la dirección de un realizador más orientado a la acción, el sexo y la violencia que a la reflexión y los psicodramas. De hecho, el director en el que se pensó inicialmente para encabezar la producción fue David Cronenberg, cuyas sensibilidades habrían estado mucho más en consonancia con las exigencias del argumento.

atrapado en un laberinto de recuerdos artificiales, acabó siendo un film al servicio de Arnold Schwarzenegger gracias a la dirección de un realizador más orientado a la acción, el sexo y la violencia que a la reflexión y los psicodramas. De hecho, el director en el que se pensó inicialmente para encabezar la producción fue David Cronenberg, cuyas sensibilidades habrían estado mucho más en consonancia con las exigencias del argumento.

Y entonces, con el nuevo siglo, “Desafío Total” pasó a formar parte de la larga lista de películas taquilleras de los ochenta que Hollywood quería volver a rodar. En esta ocasión, el remake cayó en las manos de Len Wiseman, creador ![]() de la tetralogía vampírica “Underworld” (2003-2012). En la primera cinta de la serie y de la cual toma su título, el director conoció a la que pronto se iba a convertir en su esposa, Kate Beckinsale. En “Underworld: Evolution” (2006) y “La Jungla 4.0” (2007) Wiseman ya había demostrado su tendencia a dejarse fascinar por los efectos especiales en detrimento de la historia y su verosimilitud, por lo que su elección como director para “Desafío Total” no parecía augurar nada bueno. Al fin y al cabo, el exceso de acción había sido precisamente lo que había impedido a la primera película haber sido todo lo buena que podría.

de la tetralogía vampírica “Underworld” (2003-2012). En la primera cinta de la serie y de la cual toma su título, el director conoció a la que pronto se iba a convertir en su esposa, Kate Beckinsale. En “Underworld: Evolution” (2006) y “La Jungla 4.0” (2007) Wiseman ya había demostrado su tendencia a dejarse fascinar por los efectos especiales en detrimento de la historia y su verosimilitud, por lo que su elección como director para “Desafío Total” no parecía augurar nada bueno. Al fin y al cabo, el exceso de acción había sido precisamente lo que había impedido a la primera película haber sido todo lo buena que podría.

Por otra parte, el guión corrió a cargo de Kurt Wimmer, escritor de “Esfera” (1998), “El Caso de Thomas Crown” (1999), “Un ciudadano ejemplar” (2009) y “Salt” (2010), así como director de “Equilibrium” (2002) y “Ultravioleta” (2006); y Mark Bomback, quien firmó los libretos de “El Enviado” (2004), “La Jungla 4.0”, “La Montaña Embrujada” (2009) o “Imparable” (2010).![]()

Durante meses, antes incluso de que la película se estrenase, los responsables de “Desafío Total 2012” trataron de distanciarse de la película anterior dirigida por Verhoeven, asegurando que la nueva versión sería más fiel al material original escrito por Dick. Al final, resultó que “más fiel” quería decir “más verosímil”, si es que entendemos que una Tierra postapocalíptica, robots y políticos corruptos forman un escenario más realista que Marte, mutantes y alienígenas. Pero primero hagamos una breve sinopsis del argumento.

![]() En el siglo XXI, grandes extensiones de la Tierra son inhabitables. Las dos zonas que aún están pobladas son la Federación Unida de Gran Bretaña y La Colonia o antigua Australia. Ambas están conectadas por “La Caída” una especie de lanzadera de alta velocidad que atraviesa el núcleo del planeta. Los trabajadores de La Colonia viajan todos los días en La Caída hasta la Federación para trabajar allí en régimen de semiesclavitud y volver agotados a sus hogares por la noche. Mientras tanto y gracias al trabajo de los colonos, la Federación disfruta de un alto nivel de vida.

En el siglo XXI, grandes extensiones de la Tierra son inhabitables. Las dos zonas que aún están pobladas son la Federación Unida de Gran Bretaña y La Colonia o antigua Australia. Ambas están conectadas por “La Caída” una especie de lanzadera de alta velocidad que atraviesa el núcleo del planeta. Los trabajadores de La Colonia viajan todos los días en La Caída hasta la Federación para trabajar allí en régimen de semiesclavitud y volver agotados a sus hogares por la noche. Mientras tanto y gracias al trabajo de los colonos, la Federación disfruta de un alto nivel de vida.

Doug Quaid (Colin Farrell) es uno de los obreros de La Colonia que se encuentra en esa ![]() situación. Trabaja como empleado de una cadena de montaje de androides para las fuerzas de seguridad de la Federación. Es una tarea dura, monótona y sin posibilidad de ascenso ni mejora. Acosado por extraños sueños y descontento con su vida, acude a Rekall, una compañía que ofrece implantes de memorias artificiales, y decide comprar una que le aporte recuerdos de ser un espía inmerso en una peligrosa misión. Sin embargo, algo va mal en el proceso de inserción del implante y de repente aparecen las fuerzas de seguridad disparando. De alguna forma, el implante de Rekall ha activado recuerdos y habilidades propios de un verdadero y letal espía que permanecían enterrados en la mente de Quaid.

situación. Trabaja como empleado de una cadena de montaje de androides para las fuerzas de seguridad de la Federación. Es una tarea dura, monótona y sin posibilidad de ascenso ni mejora. Acosado por extraños sueños y descontento con su vida, acude a Rekall, una compañía que ofrece implantes de memorias artificiales, y decide comprar una que le aporte recuerdos de ser un espía inmerso en una peligrosa misión. Sin embargo, algo va mal en el proceso de inserción del implante y de repente aparecen las fuerzas de seguridad disparando. De alguna forma, el implante de Rekall ha activado recuerdos y habilidades propios de un verdadero y letal espía que permanecían enterrados en la mente de Quaid.

![]() Tras acabar con todos los policías sin aparente esfuerzo, regresa a casa para encontrarse con que su mujer, Lori (Kate Beckinsale) le revela que ella es en realidad miembro de las fuerzas de seguridad y que su misión es la de vigilarle. Perseguido por la policía encabezada por Lori, Quaid huye y entra en contacto con la Resistencia, un grupo de insurgentes que se oponen al dictatorial líder de la Federación, Vilos Cohaagen (Bryan Cranston). Allí le aseguran que su mente oculta información vital que ambos bandos desean recuperar. Por otra parte, quienes le persiguen insisten en que todo no es más que parte de la ilusión que ha creado el implante –defectuoso- de Rekall. ¿Es así o realmente vivió una existencia clandestina que no recuerda? Si esto es cierto, ¿trabajó para Cohaagen o para el jefe de la Resistencia, Matthias (Bill Nighy)?

Tras acabar con todos los policías sin aparente esfuerzo, regresa a casa para encontrarse con que su mujer, Lori (Kate Beckinsale) le revela que ella es en realidad miembro de las fuerzas de seguridad y que su misión es la de vigilarle. Perseguido por la policía encabezada por Lori, Quaid huye y entra en contacto con la Resistencia, un grupo de insurgentes que se oponen al dictatorial líder de la Federación, Vilos Cohaagen (Bryan Cranston). Allí le aseguran que su mente oculta información vital que ambos bandos desean recuperar. Por otra parte, quienes le persiguen insisten en que todo no es más que parte de la ilusión que ha creado el implante –defectuoso- de Rekall. ¿Es así o realmente vivió una existencia clandestina que no recuerda? Si esto es cierto, ¿trabajó para Cohaagen o para el jefe de la Resistencia, Matthias (Bill Nighy)?

No ocurre a menudo que se tenga la oportunidad de volver sobre una película, digamos, “mala”![]() o poco exitosa, y “arreglarla”. Casi todos los remakes lo son de filmes que gustaron mucho en su momento y que generaron unos ingresos abundantes (y es que, desde el punto de vista de los estudios, los remakes no son en realidad oportunidades creativas, sino financieras: vehículos a través de los cuales repetir un éxito pasado). En este sentido, la versión de 1990 de “Desafío Total” dejaba bastante espacio para la mejora.

o poco exitosa, y “arreglarla”. Casi todos los remakes lo son de filmes que gustaron mucho en su momento y que generaron unos ingresos abundantes (y es que, desde el punto de vista de los estudios, los remakes no son en realidad oportunidades creativas, sino financieras: vehículos a través de los cuales repetir un éxito pasado). En este sentido, la versión de 1990 de “Desafío Total” dejaba bastante espacio para la mejora.

Los guionistas Mark Bomback y Kurt Wimmer tampoco se basaron en el relato original de Dick, lo que tampoco debe sorprendernos. La trama del cuento es demasiado breve como para poder extraer de ella una película de dos horas y, además, transcurre enteramente en la mente ![]() del protagonista. Tan sólo cabía coger el planteamiento inicial, los conceptos e ideas básicos, e inventarse lo demás. Pero en lugar de intentar hacer algo nuevo, los guionistas –o quienquiera que los supervisara- decidieron ajustarse a la misma historia que la rodada por Verhoeven en 1990.

del protagonista. Tan sólo cabía coger el planteamiento inicial, los conceptos e ideas básicos, e inventarse lo demás. Pero en lugar de intentar hacer algo nuevo, los guionistas –o quienquiera que los supervisara- decidieron ajustarse a la misma historia que la rodada por Verhoeven en 1990.

Sí, introducen varios cambios, el más importante de los cuales fue eliminar a Marte como escenario principal de la acción. En su lugar, circunscribieron toda la trama a una Tierra dividida en dos grandes zonas. Pero el que Marte ya no forme parte de la ecuación no significa que el escenario que se plantea sea más verosímil. No sólo la ingeniería necesaria para perforar el planeta y atravesar el núcleo sería más compleja que la de instalar colonias en el planeta rojo, sino que parece una inversión absurdamente cara para trasladar mano de obra barata –aparte de los agentes de seguridad, nadie de la Federación tendría motivación alguna para viajar a la degradada Colonia-. Cualquier cosa, desde limpiar las zonas contaminadas ![]() hasta construir ciudades en o bajo el mar, parece más razonable que perforar 12.000 km a través de magma ardiente.

hasta construir ciudades en o bajo el mar, parece más razonable que perforar 12.000 km a través de magma ardiente.

Pero en realidad ninguno de esos cambios afecta a la trama fundamental ni hace que la nueva película sea ni mejor ni peor. Hay guiños a los fans de la versión clásica, como la aparición de la prostituta de tres pechos o la oferta de “aventura en Marte” que recibe Colin Farrell como parte de los recuerdos prefabricados de Rekall. Por otra parte, el remake modifica o elimina algunos de los momentos más recordados de su predecesora, como aquél en el que Schwarzenegger pasa las aduanas marcianas disfrazado de oronda señora antes de ser descubierto (aquí esa escena es reproducida con mimetismos holográficos pero con peor resultado). Otros detalles “futuristas” que contribuían a embellecer la película original, como la secretaria que cambiaba electrónicamente el color de sus uñas o el taxi-robot, desaparecen por completo.

![]() Además, el remake nunca llega a plantear un momento tan épico –y al mismo tiempo tan científicamente absurdo- como cuando Arnold Schwarzenegger consigue terraformar Marte en cinco minutos. Cierto, tanto la zona contaminada de la Tierra como la espectacular Londres tienen un aspecto fascinante, hay algunas potentes escenas de pelea entre Colin Farrell y Bryan Cranston y muchas explosiones antes de que los protagonistas salven el mundo y se liberen de la opresión; pero de alguna forma la película de Verhoeven supo transmitir una mayor talla épica aun cuando los efectos especiales que tenía a su disposición ni siquiera habían llegado la era digital.

Además, el remake nunca llega a plantear un momento tan épico –y al mismo tiempo tan científicamente absurdo- como cuando Arnold Schwarzenegger consigue terraformar Marte en cinco minutos. Cierto, tanto la zona contaminada de la Tierra como la espectacular Londres tienen un aspecto fascinante, hay algunas potentes escenas de pelea entre Colin Farrell y Bryan Cranston y muchas explosiones antes de que los protagonistas salven el mundo y se liberen de la opresión; pero de alguna forma la película de Verhoeven supo transmitir una mayor talla épica aun cuando los efectos especiales que tenía a su disposición ni siquiera habían llegado la era digital.

Pero el principal problema que aqueja al “Desafío Total” del siglo XXI es que todos los giros ![]() argumentales relacionados con la naturaleza de la realidad y la identidad ya no eran tan novedosos en 2012 como en 1990. En dos décadas a partir del estreno de ésta, aparecieron toda una serie de películas que tocaban esos mismos temas, varias de ellas en relación con los mundos virtuales creados por ordenador. Sus protagonistas, como los de los libros de Dick, se cuestionaban lo que era real y lo que no, si eran quienes creían ser o si sus recuerdos y percepción del mundo eran auténticos o artificiales. Así, tenemos: “Abre los Ojos” (1997), “Dark City” (1998), “El Show de Truman” (1998), “Matrix” (1999), “Cypher” (2002), “¡Olvídate de Mí!” (2004), “Misteriosa Obsesión” (2004) u “Origen” (2010), por nombrar solo unas pocas.

argumentales relacionados con la naturaleza de la realidad y la identidad ya no eran tan novedosos en 2012 como en 1990. En dos décadas a partir del estreno de ésta, aparecieron toda una serie de películas que tocaban esos mismos temas, varias de ellas en relación con los mundos virtuales creados por ordenador. Sus protagonistas, como los de los libros de Dick, se cuestionaban lo que era real y lo que no, si eran quienes creían ser o si sus recuerdos y percepción del mundo eran auténticos o artificiales. Así, tenemos: “Abre los Ojos” (1997), “Dark City” (1998), “El Show de Truman” (1998), “Matrix” (1999), “Cypher” (2002), “¡Olvídate de Mí!” (2004), “Misteriosa Obsesión” (2004) u “Origen” (2010), por nombrar solo unas pocas.

![]() “Desafío Total 2012”, ajustándose razonablemente bien a la trama de la versión de los noventa, termina pareciendo una película que sigue demasiado de cerca las ideas de los títulos arriba mencionados sin aportar nada nuevo ni sorprendente. Kurt Wimmer, Mark Bomback y Len Wiseman nunca se preocupan demasiado por profundizar en las cuestiones relacionadas con la percepción de la realidad (a excepción de una escena en la que Bokeem Woodbine se encara con Colin Farrell para intentar engañarle) y fracasan a la hora de recuperar el espíritu de Philip K.Dick y hacer dudar al espectador de la veracidad de lo que está viendo en la pantalla.

“Desafío Total 2012”, ajustándose razonablemente bien a la trama de la versión de los noventa, termina pareciendo una película que sigue demasiado de cerca las ideas de los títulos arriba mencionados sin aportar nada nuevo ni sorprendente. Kurt Wimmer, Mark Bomback y Len Wiseman nunca se preocupan demasiado por profundizar en las cuestiones relacionadas con la percepción de la realidad (a excepción de una escena en la que Bokeem Woodbine se encara con Colin Farrell para intentar engañarle) y fracasan a la hora de recuperar el espíritu de Philip K.Dick y hacer dudar al espectador de la veracidad de lo que está viendo en la pantalla.

Hay otros aspectos en los que la versión de Wiseman sí supera a la original. Por ejemplo y![]() aunque hay muchas secuencias de acción con peleas, no despliega ese gusto por la violencia sangrienta teñida de humor negro tan propia de Verhoeven, e incluso se contiene respecto a los excesos que él mismo cometió en “La Jungla 4.0”. Algunas incluso están muy bien diseñadas, como aquella en la que Colin Farrell y Jessica Biel huyen de las autoridades a bordo de un aerocoche; o en la que se ven envueltos en un tiroteo con los androides de seguridad mientras la lanzadora atraviesa la zona de gravedad cero. Son momentos creíbles –dado el marco de ciencia ficción en el que se mueven, claro-, imaginativos y bien insertados dentro de la narración.

aunque hay muchas secuencias de acción con peleas, no despliega ese gusto por la violencia sangrienta teñida de humor negro tan propia de Verhoeven, e incluso se contiene respecto a los excesos que él mismo cometió en “La Jungla 4.0”. Algunas incluso están muy bien diseñadas, como aquella en la que Colin Farrell y Jessica Biel huyen de las autoridades a bordo de un aerocoche; o en la que se ven envueltos en un tiroteo con los androides de seguridad mientras la lanzadora atraviesa la zona de gravedad cero. Son momentos creíbles –dado el marco de ciencia ficción en el que se mueven, claro-, imaginativos y bien insertados dentro de la narración.

![]() Sin embargo, y en eso sí se parece a su antecesora, Wiseman incurre en el mismo error que Verhoeven. Bien sea porque el espectador ha visto la película de 1990, bien cualesquiera otra de las mencionadas que giraban sobre temas similares, Wiseman ya no cuenta con la baza de los giros sorpresa, equívocos del guión y violencia bizarra, por lo que acaba recurriendo a la acción desaforada. El problema es que ni eso es tampoco nada nuevo ni Wiseman es el mejor en plasmarlo. Algunas de esas escenas, como he dicho, tienen buena factura, pero la sensación general es que unas y otras están mal trabadas entre sí, que todo tiene una velocidad y ruido más relacionados con un videojuego shooter que con una narración clara y ordenada y que los fallos en ésta se esconden bajo una fachada –elegante, eso sí- de efectos digitales. La acción sin descanso domina toda la segunda parte de la película y lo único que se consigue con ello es transmitir la impresión de que los protagonistas no son humanos sino máquinas indestructibles que sobreviven a caídas de gran altura, palizas y disparos que hubieran convertido en pulpa a cualquiera.

Sin embargo, y en eso sí se parece a su antecesora, Wiseman incurre en el mismo error que Verhoeven. Bien sea porque el espectador ha visto la película de 1990, bien cualesquiera otra de las mencionadas que giraban sobre temas similares, Wiseman ya no cuenta con la baza de los giros sorpresa, equívocos del guión y violencia bizarra, por lo que acaba recurriendo a la acción desaforada. El problema es que ni eso es tampoco nada nuevo ni Wiseman es el mejor en plasmarlo. Algunas de esas escenas, como he dicho, tienen buena factura, pero la sensación general es que unas y otras están mal trabadas entre sí, que todo tiene una velocidad y ruido más relacionados con un videojuego shooter que con una narración clara y ordenada y que los fallos en ésta se esconden bajo una fachada –elegante, eso sí- de efectos digitales. La acción sin descanso domina toda la segunda parte de la película y lo único que se consigue con ello es transmitir la impresión de que los protagonistas no son humanos sino máquinas indestructibles que sobreviven a caídas de gran altura, palizas y disparos que hubieran convertido en pulpa a cualquiera.

Sí que se puede destacar sin reservas el sobresaliente trabajo de diseño del futuro. Mientras que ![]() la versión de 1990 adolecía de un lamentable descuido al respecto, los diseñadores dirigidos por Patrick Tatopoulo tomaron como referencia a “Blade Runner” (1982), la primera adaptación al cine de una historia de Philip K.Dick. A partir de ella, crearon para “Desafío Total” un entorno ciberpunk claramente reconocible: calles superpobladas bajo una lluvia permanente, edificios de apartamentos en un estado decadente, letreros de neón y una notable influencia china sobre la cultura. Especialmente imaginativos son algunos de los gadgets tecnológicos que puntean toda la cinta: desde luego, los androides de seguridad (que recuerdan bastante, eso sí, a las tropas de asalto imperiales de “Star Wars”), pero también los teléfonos móviles implantados

la versión de 1990 adolecía de un lamentable descuido al respecto, los diseñadores dirigidos por Patrick Tatopoulo tomaron como referencia a “Blade Runner” (1982), la primera adaptación al cine de una historia de Philip K.Dick. A partir de ella, crearon para “Desafío Total” un entorno ciberpunk claramente reconocible: calles superpobladas bajo una lluvia permanente, edificios de apartamentos en un estado decadente, letreros de neón y una notable influencia china sobre la cultura. Especialmente imaginativos son algunos de los gadgets tecnológicos que puntean toda la cinta: desde luego, los androides de seguridad (que recuerdan bastante, eso sí, a las tropas de asalto imperiales de “Star Wars”), pero también los teléfonos móviles implantados ![]() en la palma de la mano que muestran imágenes cuando se aplican sobre una superficie cristalina; neveras con pantallas digitales para fotos y notas, tatuajes fluorescentes, la utilización cotidiana de tecnología holográfica, armas que disparan minicámaras dentro de una habitación para generar una imagen holográfica en la mochila de un robot… Toda la película despliega un magnífico diseño que viene realzado por efectos especiales de primer orden para crear un mundo ordenado en niveles verticales conectados por aerocoches y ascensores que se mueven vertical y horizontalmente.

en la palma de la mano que muestran imágenes cuando se aplican sobre una superficie cristalina; neveras con pantallas digitales para fotos y notas, tatuajes fluorescentes, la utilización cotidiana de tecnología holográfica, armas que disparan minicámaras dentro de una habitación para generar una imagen holográfica en la mochila de un robot… Toda la película despliega un magnífico diseño que viene realzado por efectos especiales de primer orden para crear un mundo ordenado en niveles verticales conectados por aerocoches y ascensores que se mueven vertical y horizontalmente.

También constituye un acierto la elección de Colin Farrell para el papel protagonista. La ![]() historia original de Dick estaba protagonizada por un individuo anodino que nada tenía que ver con el superculturista que encarnaba Arnold Schwarzenegger en la primera película. Farrell resulta mucho más creíble como obrero anónimo de una gran cadena de montaje y su interpretación de hombre corriente angustiado al ver toda su vida vuelta del revés e incapaz de entender el embrollo en el que se ha metido es mucho más ajustada y matizada que la del actor de origen austriaco. Desgraciadamente, la historia no le deja muchas más oportunidades de lucirse y se ve condenado a dejarse arrastrar de una escena de acción a la siguiente sin tener tiempo de cambiar de expresión.

historia original de Dick estaba protagonizada por un individuo anodino que nada tenía que ver con el superculturista que encarnaba Arnold Schwarzenegger en la primera película. Farrell resulta mucho más creíble como obrero anónimo de una gran cadena de montaje y su interpretación de hombre corriente angustiado al ver toda su vida vuelta del revés e incapaz de entender el embrollo en el que se ha metido es mucho más ajustada y matizada que la del actor de origen austriaco. Desgraciadamente, la historia no le deja muchas más oportunidades de lucirse y se ve condenado a dejarse arrastrar de una escena de acción a la siguiente sin tener tiempo de cambiar de expresión.

![]() Farrell es el único miembro del reparto que merece algún crédito por su trabajo. Kate Beckinsale fusiona en su personaje los que Sharon Stone y Michael Ironside encarnaron en la primera versión. Su belleza –que su marido se encarga de resaltar- es indiscutible, pero resulta difícil entender sus motivaciones o el inmenso odio que parece sentir por Farrell. Por otra parte, en la película de Verhoeven, Sharon Stone había conseguido atraer la atención de todo el mundo con su excelente interpretación de Lori, la dulce esposa capaz de transformarse en un segundo en una despiadada máquina de matar. Beckinsale no llega ni de lejos a causar el mismo efecto en el espectador.

Farrell es el único miembro del reparto que merece algún crédito por su trabajo. Kate Beckinsale fusiona en su personaje los que Sharon Stone y Michael Ironside encarnaron en la primera versión. Su belleza –que su marido se encarga de resaltar- es indiscutible, pero resulta difícil entender sus motivaciones o el inmenso odio que parece sentir por Farrell. Por otra parte, en la película de Verhoeven, Sharon Stone había conseguido atraer la atención de todo el mundo con su excelente interpretación de Lori, la dulce esposa capaz de transformarse en un segundo en una despiadada máquina de matar. Beckinsale no llega ni de lejos a causar el mismo efecto en el espectador.

Jessica Biel está tan anodina como de costumbre y Bryan Cranston no puede brillar demasiado ![]() en un papel que encaja rígidamente en el de villano de catálogo: maquiavélico, brutal, sarcástico, cruel, soberbio e inteligente, y que no tiene reparos en coger las pistolas y liarse a tiros y puñetazos si es necesario, por mucho que esto último resulte difícilmente creíble.

en un papel que encaja rígidamente en el de villano de catálogo: maquiavélico, brutal, sarcástico, cruel, soberbio e inteligente, y que no tiene reparos en coger las pistolas y liarse a tiros y puñetazos si es necesario, por mucho que esto último resulte difícilmente creíble.

“Desafío Total” es, en resumen, una película recomendable solo hasta cierto punto. No es ciencia ficción de altura, como “Blade Runner” o “Gattaca” –aunque tampoco lo es la película original-. Tiene un planteamiento inicial sugestivo, un imaginativo diseño y algunas escenas muy interesantes. Pero a la postre no consigue mantener la media por encima de lo meramente superficial. Un bello espectáculo visual que, una vez más, no supo hacer justicia a la compleja e inquietante ficción de Philip K.Dick.

↧

La línea de Novelas Gráficas Marvel, inaugurada en 1982, supuso un paso importante en la evolución editorial de la compañía. Se trataba de ediciones de calidad en formato álbum (con un tamaño, por tanto, superior al del comic book que constituía la esencia de Marvel) y mejor papel e impresión. Pero sobre todo, los autores mantenían los derechos sobre sus creaciones, lo que fomentaba los proyectos con sesgo más personal y un mayor esfuerzo creativo.

Además, se abrió el espectro temático a otros géneros diferentes del superheroico. Éste, por supuesto, seguía presente en títulos como “Dazzler”, “La Muerte del Capitán Marvel”, “Los Nuevos Mutantes” o “Hulka”. Pero también hubo espacio para la fantasía (“Elric”, “El Estandarte del Cuervo”, “Marada”, “Greenberg el Vampiro”), la aventura (“La Sombra”) y, especialmente, la ciencia ficción. En este último género se encuadra la octava entrega de la colección: “Super Boxers”.

En un futuro no muy lejano, las corporaciones industriales han asumido el control efectivo del gobierno en todo el planeta. El resultado ha sido un mayor enriquecimiento de los ya poderosos, mientras que buena parte de la sociedad ha quedado al margen de los derechos y privilegios de los nuevos aristócratas de los negocios, luchando por sobrevivir en los barrios más degradados ![]() que se esconden a la sombra de magníficos rascacielos.

que se esconden a la sombra de magníficos rascacielos.

Pero tampoco en las torres de marfil es oro todo lo que reluce. Si los pobres venden su libertad y dignidad por comida, en el mundo de los megaricos la supervivencia es también un arte. Las compañías sobreviven y medran devorándose unas a otras y todo está supeditado a un único objetivo: fabricar productos y generar entretenimiento para las masas. Las empresas se hallan en un perpetuo estado de Guerra Fría, aparentemente haciendo causa común frente a la clase más desfavorecida, pero siempre planeando una opa hostil contra el rival. Delcos es una de ellas. Su presidenta, Marilyn Hart, nunca ha sido aceptada por el resto de sus colegas y ahora éstos, sintiéndola débil, se preparan para apartarla del poder.

En los barrios pobres, Max Turner es una estrella. Trabaja como boxeador en peleas clandestinas, saliendo a la arena del ring con su armadura y sus guantes de potencia incrementada cibernéticamente no sólo para ofrecer un rato de evasión, sino –y esto no lo busca deliberadamente- servir de inspiración y esperanza. Las Corporaciones también tienen su propia liga oficial de Super Boxers: individuos modificados genéticamente, criados entre algodones, rodeados de carísimo equipo de combate y guiados por los mejores adiestradores. ![]() Toda su vida está dirigida a dar el máximo en esos cortos pero explosivos momentos en los que desencadenan su poder en el ring para cubrir de dinero a sus sponsors; pero también, como Max, para servir de símbolo de las Corporaciones que los alimentan. El mejor de estos dioses del boxeo es el soberbio pero letal Roman Alexis.

Toda su vida está dirigida a dar el máximo en esos cortos pero explosivos momentos en los que desencadenan su poder en el ring para cubrir de dinero a sus sponsors; pero también, como Max, para servir de símbolo de las Corporaciones que los alimentan. El mejor de estos dioses del boxeo es el soberbio pero letal Roman Alexis.

Cuando un cazatalentos de Marilyn descubre a Max, el honesto gladiador de los pobres se convierte en el peón de un juego de poder entre corporaciones. Pero, en último término, los motivos de sus jefes no importan a Max o Román. Para ellos, es una cuestión de honor. No importa la tecnología, las recompensas o incluso la libertad… Ser el mejor es lo más importante.

Ron Wilson pertenece a esa categoría de eternos segundones, modestos profesionales en los que Marvel confió durante los setenta y ochenta para mantener en pie colecciones de “fondo de catálogo” y de los que solía echar mano para ayudar a algún otro editor a cumplir las fechas de entrega. No siendo el dibujante favorito de nadie, fue uno de los primeros en ser barrido por la ola de autores-estrella que marcó el panorama editorial de los noventa.

Nacido en Brooklyn, Wilson entró en Marvel como ayudante y entintador de John Romita y contribuyó, bajo las órdenes de éste, a barnizar los estilos de otros dibujantes para que encajaran en el “estilo Marvel” (básicamente el marcado años atrás por Kirby y Sinnott). Se ![]() ocupó principalmente de la colección protagonizada por la Cosa, “Marvel-Two-In-One” (1975-1978, 1980-1983), pero sus características figuras de rotundas formas pudieron verse en números de relleno de otros títulos como “Black Goliath”, “Hulk”, “Power Man”…

ocupó principalmente de la colección protagonizada por la Cosa, “Marvel-Two-In-One” (1975-1978, 1980-1983), pero sus características figuras de rotundas formas pudieron verse en números de relleno de otros títulos como “Black Goliath”, “Hulk”, “Power Man”…

Wilson fue para La Cosa lo mismo que Herb Trimpe o Sal Buscema para Hulk y cuando “Marvel Two-In-One” fue cancelada en 1983 para ser sustituida por una colección titulada con el propio nombre del superhéroe y guionizada por John Byrne (que a la sazón se encargaba de Los Cuatro Fantásticos), Wilson permaneció en la misma como dibujante hasta su cancelación treinta y seis números después.

Pues bien, si Wilson no era precisamente un autor que atrajera de forma inmediata al lector potencial, ¿por qué se le concedió la oportunidad de dibujar una novela gráfica, formato supuestamente destinado a autores y/o personajes de más alto nivel? Al fin y al cabo, “Super Boxers” y Ron Wilson habían sido precedidos por el Capitán Marvel, los Nuevos Mutantes, X-Men o Elric y autores como Jim Starlin, Walter Simonson, Chris Claremont o P.Craig Russell.

![]() Una primera explicación podrían ser los continuos problemas de calendario que aquejaron a la línea de Novelas Gráficas desde su primera concepción. A menudo la editorial se encontró con que los autores no iban a ser capaces de finalizar sus compromisos a tiempo para las fechas ya contratadas con las imprentas, obligando a reformular otros proyectos que inicialmente iban a tener un formato diferente, como la de los Nuevos Mutantes o Killraven. “Super Boxers” bien podría haber sido reconvertida en novela gráfica por este motivo.

Una primera explicación podrían ser los continuos problemas de calendario que aquejaron a la línea de Novelas Gráficas desde su primera concepción. A menudo la editorial se encontró con que los autores no iban a ser capaces de finalizar sus compromisos a tiempo para las fechas ya contratadas con las imprentas, obligando a reformular otros proyectos que inicialmente iban a tener un formato diferente, como la de los Nuevos Mutantes o Killraven. “Super Boxers” bien podría haber sido reconvertida en novela gráfica por este motivo.

Por otro lado, Ron Wilson mantenía una muy buena relación con el entonces Editor en Jefe, Jim Shooter, de quien afirmaba haber aprendido mucho y sin cuyos consejos no habría podido dar el salto de ayudante a dibujante de plantilla en Marvel. Ambos compartían, además, la pasión por los deportes de contacto juntándose a menudo para ver los combates. De hecho, durante un tiempo en sus respectivas juventudes, los dos habían jugaron con la idea de convertirse en boxeadores profesionales.

Y aquí llegamos al origen de este proyecto. Según declaró el propio Wilson, tras asistir una ![]() noche a una proyección de “Star Wars” en compañía de algunos amigos boxeadores, tuvo la idea de hacer una historia que mezclara su amor por el boxeo con la ciencia ficción. Tras realizar un tratamiento preliminar del guión, se lo presentó a Tom DeFalco y Jim Shooter, quienes dieron el visto bueno.

noche a una proyección de “Star Wars” en compañía de algunos amigos boxeadores, tuvo la idea de hacer una historia que mezclara su amor por el boxeo con la ciencia ficción. Tras realizar un tratamiento preliminar del guión, se lo presentó a Tom DeFalco y Jim Shooter, quienes dieron el visto bueno.

Siendo consciente de sus limitaciones como guionista, pide ayuda a John Byrne (con quien se hallaba ya preparando “La Cosa”) y éste asume encantado la labor de convertir en texto y diálogos el argumento preparado por Wilson. Esto, además, supone un atractivo extra de cara a la editorial, puesto que el nombre de Byrne ya gozaba de un gran tirón comercial para muchos lectores. El tercero en el equipo creativo sería el entintador habitual de Wilson a quién él mismo había formado: el dominicano Armando Gil.

“Super Boxers” es una historia bastante tópica sobre el “noble héroe proletario” a punto de ser seducido, engullido y corrompido irremediablemente por el diabólico sistema, muy al estilo de conocidas películas de boxeadores como “Kid Galahad” (1937) o la saga de Rocky, que para entonces iba por su tercera película. El mensaje último era la invocación de los valores tradicionales del boxeo como defensa ante el circo mediático que organizaban promotores como Don King (en cuyas peleas combatieron ![]() Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman, Mike Tyson o Evander Holyfield). A ello hay que añadir un toque de “Espartaco” en lo que se refiere a la figura del deportista-luchador que actúa como liberador de los oprimidos y un futuro con claras referencias a películas de ciencia ficción de la época como “Rollerball”.

Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman, Mike Tyson o Evander Holyfield). A ello hay que añadir un toque de “Espartaco” en lo que se refiere a la figura del deportista-luchador que actúa como liberador de los oprimidos y un futuro con claras referencias a películas de ciencia ficción de la época como “Rollerball”.

En su favor podemos decir que aunque las líneas generales resultan demasiado trilladas, hay que reconocerle a “Super Boxers” el mérito de haber integrado en el argumento un comentario socio-político que resultaba relativamente poco habitual en la Marvel de entonces y que estaba más en consonancia con revistas europeas como “2000 AD” o “Metal Hurlant”. Y, aunque el futuro distópico que se refleja aquí es demasiado común en el comic de ciencia ficción y ha sido explotado hasta la saciedad, cabe decir que entonces no era algo tan trillado. De hecho, Wilson y Byrne describieron algo que se ajustaba muy bien a lo que ahora conocemos como Cyberpunk pero que en 1983 no existía como tal. El degradado mundo underground en contraste con los lujosos estratos sociales dominados por corporaciones industriales o la tecnología cibernética de la que hacen uso los deportistas, son dos elementos sobre los que se apoya un subgénero que vería su “nacimiento oficial” un año después con la novela “Neuromante”, de William Gibson.

En cuanto a los personajes y giros del argumento, adolecen del mismo clasicismo en su vertiente ![]() más simplona: los buenos son nobles y valientes, los malos son codiciosos y traicioneros y la trama es previsible en su desarrollo y conclusión desde las primeras páginas.

más simplona: los buenos son nobles y valientes, los malos son codiciosos y traicioneros y la trama es previsible en su desarrollo y conclusión desde las primeras páginas.

Pero, y esto es una apreciación personal, quizá lo más molesto del comic sean sus cuadros de texto “hablando al lector”, algo a lo que solía recurrir bastante Chris Claremont en los setenta y ochenta y que John Byrne adoptó ocasionalmente en algunas de sus obras. Se trata de introducir al lector en la narración interpelándolo con frases cortas y rimbombantes: “Mírale. Mira cómo se mueve. Mira cómo ningún movimiento, ningún ademán está de más”. “No te preocupes de la ley. Todavía. Mientras estás cerca de Max, estás a salvo. Sólo síguele. Síguele a los Niveles Inferiores”. Al margen de que su abuso puede hacer caer en la pretenciosidad o el ridículo, es una herramienta narrativa que tiene sentido si en algún momento de la historia conocemos a quien ejerce de narrador. Aunque parece que es así y que el personaje que cumple ese papel muere al final de la trama, si se revisa el comic se hace patente que es imposible que él pudiera conocer todos los detalles que nos ha contado.

![]() Al final, sin embargo, nos encontramos con una lectura rápida en la que, a pesar de la evidente falta de inventiva y la obviedad de sus referencias, se van pasando las páginas con ligereza hasta su agridulce final.

Al final, sin embargo, nos encontramos con una lectura rápida en la que, a pesar de la evidente falta de inventiva y la obviedad de sus referencias, se van pasando las páginas con ligereza hasta su agridulce final.

El estilo gráfico de Wilson, que ha quedado algo anticuado, tiende bastante al feísmo, pero desde luego resulta adecuado para reflejar el poderío físico de los boxeadores, y la velocidad y energía brutal de los combates. De hecho, el enfrentamiento final entre Max y Roman transmite una violencia nada disimulada que por entonces resultaba imposible de encontrar en las colecciones de superhéroes.

Hay algunas composiciones de página interesantes y su técnica narrativa es clara, eficaz y ![]() clásica –típica de la era Shooter-; pero las evidentes limitaciones técnicas de Wilson lastran el resultado gráfico final. Por ejemplo, a la hora de imaginar el futuro. Dejando aparte el equipo de boxeador y los policías robóticos, la historia bien podría haber transcurrido en los años treinta, no sólo por la temática, sino porque la moda, la arquitectura y hasta el lenguaje están deliberadamente basados en los de esa época, anulando la supuesta ambientación futurista. Esa atmósfera retro se refleja incluso en el diseño del protagonista, modelado a partir del Marlon Brando de “El Salvaje”, mientras que otros elementos, como los coches, las tabernas o los trajes de las mujeres se dirían sacados de viejos comics como el “Flash Gordon” de Alex Raymond o el “Magnus Robot Fighter” de Russ Manning. Las mujeres, por su parte, también remiten a autores clásicos como Burne Hogarth o los pin-ups de Joe Shuster.

clásica –típica de la era Shooter-; pero las evidentes limitaciones técnicas de Wilson lastran el resultado gráfico final. Por ejemplo, a la hora de imaginar el futuro. Dejando aparte el equipo de boxeador y los policías robóticos, la historia bien podría haber transcurrido en los años treinta, no sólo por la temática, sino porque la moda, la arquitectura y hasta el lenguaje están deliberadamente basados en los de esa época, anulando la supuesta ambientación futurista. Esa atmósfera retro se refleja incluso en el diseño del protagonista, modelado a partir del Marlon Brando de “El Salvaje”, mientras que otros elementos, como los coches, las tabernas o los trajes de las mujeres se dirían sacados de viejos comics como el “Flash Gordon” de Alex Raymond o el “Magnus Robot Fighter” de Russ Manning. Las mujeres, por su parte, también remiten a autores clásicos como Burne Hogarth o los pin-ups de Joe Shuster.

Por otro lado y a pesar de que las escenas de combate están bien resueltas, demasiadas viñetas ![]() ponen de manifiesto la torpeza de Wilson a la hora de plasmar la figura humana. Por poner sólo un ejemplo: el personaje de Rolf, dibujado con la misma pose en todas sus intervenciones: siempre de frente, mirando al lector, con los ojos semiabiertos y la boca cerrada, como si estuviera copiando una y otra vez la misma referencia fotográfica (quizá del mismo John Byrne, con quien ese personaje guarda un quizá nada casual parecido).

ponen de manifiesto la torpeza de Wilson a la hora de plasmar la figura humana. Por poner sólo un ejemplo: el personaje de Rolf, dibujado con la misma pose en todas sus intervenciones: siempre de frente, mirando al lector, con los ojos semiabiertos y la boca cerrada, como si estuviera copiando una y otra vez la misma referencia fotográfica (quizá del mismo John Byrne, con quien ese personaje guarda un quizá nada casual parecido).

El entintado de Armando Gil destaca sobre todo a la hora de construir la atmósfera oscura y clandestina de los barrios marginales. El apartado del color, que siempre fue de especial importancia en las novelas gráficas habida cuenta de la mejor calidad de reproducción, resulta aquí incoherente, irregular y errático con una excesiva tendencia a unos tonos pastel que en nada casaban con la historia. En ello probablemente algo tuvo que ver la intervención de demasiadas personas (Bob Sharen, Steve Oliff, John Tartaglione, Joe D’Esposito y Mark Bright) y que debido a la precipitación no se consultaran unos a otros sobre la paleta de colores a utilizar.

![]() A pesar de todos los defectos indicados, “Super Boxers” disfrutó de un éxito moderado, o al menos eso debemos suponer dado que Disney pagó a Wilson por una opción para la adaptación al cine de la historia. El proyecto, eso sí, acabaría como tantos otros perdido en el limbo. Ciertas ideas producto de la colaboración entre Wilson y Byrne hallaron asimismo cierta continuidad en la propia colección de La Cosa, quien acabaría metiéndose en el mundo de la lucha libre para superhumanos.

A pesar de todos los defectos indicados, “Super Boxers” disfrutó de un éxito moderado, o al menos eso debemos suponer dado que Disney pagó a Wilson por una opción para la adaptación al cine de la historia. El proyecto, eso sí, acabaría como tantos otros perdido en el limbo. Ciertas ideas producto de la colaboración entre Wilson y Byrne hallaron asimismo cierta continuidad en la propia colección de La Cosa, quien acabaría metiéndose en el mundo de la lucha libre para superhumanos.

“Super Boxers” no es un gran cómic, admitámoslo, pero más de treinta años después de su publicación sigue siendo una lectura ligera, rápida y entretenida, ideal para una tarde libre. Además, merece la pena destacarlo por ser uno de esos raros ejemplos en los que la ciencia ficción toca el tema del deporte –aunque éste sea contemplado como una lucha por la hegemonía económica y social-.

↧

↧

La ciencia ficción ha producido novelas sobre la guerra que son tan vívidas, emotivas y dignas de elogio como cualquier otra de esa temática escrita en el siglo XX. Entre ellas: “1984”, de George Orwell, “Matadero Cinco” de Kurt Vonnegut o “Cántico por Leibowitz” de Walter M.Miller. Las tres primeras ya han obtenido ese infrecuente honor que consiste en ser aceptadas y alabadas por la “élite cultural oficial”. Ésta, no obstante, las ha acogido en su seno sólo a costa de afirmar que esas obras son demasiado buenas como para ser consideradas “sólo” ciencia ficción. Probablemente, con el tiempo algo parecido ocurrirá con “La Guerra Interminable”, de Joe Haldeman.

Haldeman es un escritor cuyo trabajo aborda con conocimiento de causa y compasión el siempre difícil tema de la guerra. Sirvió como ingeniero en el ejército norteamericano de 1967 a 1969 y participó, fue herido y condecorado en la guerra de Vietnam. Por tanto, sabía de lo que hablaba y buena parte de su trabajo literario se basa en sus experiencias personales. De hecho, sus mejores obras son deslumbrantes exploraciones sobre la naturaleza de la guerra. Aunque ![]() inevitablemente muchas de sus novelas tienen un regusto militar, demuestra sin embargo una gran sensibilidad a la hora de analizar la condición humana en tan extremas circunstancias.

inevitablemente muchas de sus novelas tienen un regusto militar, demuestra sin embargo una gran sensibilidad a la hora de analizar la condición humana en tan extremas circunstancias.

Su primera novela, una recreación de las experiencias vividas en Vietnam, se tituló “War Year” y apareció publicada en 1972, pero no era ciencia ficción. Fue con su segundo trabajo, “La Guerra Interminable”, cuando alcanzó renombre internacional. Serializado entre 1972 y 1974 en la revista “Analog Science Fiction” (ya entonces dirigida por Ben Bova), tras publicarse en libro ganó tanto el Premio Hugo como el Nébula, los máximos galardones que otorga el género.

En justicia, también hubiera merecido un Pulitzer, porque “La Guerra Interminable” fue a la guerra de Vietnam lo que “Trampa-22” de Joseph Heller había sido para la Segunda Guerra Mundial: la sátira definitiva y bastante ácida sobre esa gran y recurrente tragedia que es la ![]() Guerra. El que la novela de Haldeman se enmarcara en los parámetros propios de la ciencia ficción tuvo dos consecuencias. En primer lugar, que fuera rechazada en primera instancia por la mencionada “élite cultural oficial”, que, pese a contar con precedentes, persiste en su provinciana costumbre de considerar a la literatura de género incapaz de transmitir mensajes profundos sobre los conflictos humanos. Y, en segundo lugar, el que ese mensaje –que, por supuesto, sí existe- sea más asimilable para el lector al extraerlo de su doloroso contexto histórico y social y resituarlo en un marco futurista reminiscente de la space opera más lúdica.

Guerra. El que la novela de Haldeman se enmarcara en los parámetros propios de la ciencia ficción tuvo dos consecuencias. En primer lugar, que fuera rechazada en primera instancia por la mencionada “élite cultural oficial”, que, pese a contar con precedentes, persiste en su provinciana costumbre de considerar a la literatura de género incapaz de transmitir mensajes profundos sobre los conflictos humanos. Y, en segundo lugar, el que ese mensaje –que, por supuesto, sí existe- sea más asimilable para el lector al extraerlo de su doloroso contexto histórico y social y resituarlo en un marco futurista reminiscente de la space opera más lúdica.

“La Guerra Interminable” no es un libro cuyo auténtico corazón pueda transmitirse mediante una simple una sinopsis de su argumento, porque este parece uno más de tantos relatos insustanciales de space opera. En un futuro no muy lejano, la guerra interplanetaria se ha hecho posible gracias al descubrimiento de “colapsares”, básicamente unos agujeros de gusano estables que permiten el desplazamiento casi instantáneo a enormes distancias. Por otra parte, viajar hasta y desde esos colapsares debe realizarse a velocidades inferiores a las de la luz, aunque las naves ya tienen una tecnología que les impulsa a magnitudes muy cercanas a la misma. A causa del efecto espacio-tiempo de la Teoría de la Relatividad, los soldados que participan en campañas militares en el espacio distante, incluyendo al protagonista, William Mandella, pueden envejecer sólo unos pocos meses o años, ![]() pero cuando regresen, descubrirán que en la Tierra han transcurrido décadas o siglos.

pero cuando regresen, descubrirán que en la Tierra han transcurrido décadas o siglos.

El primer periodo de servicio de Mandella comienza en 1997, cuando es llamado a filas en virtud del Acta de Conscripción de Élites, legislación que obliga a servir en el ejército a los cien profesionales (cincuenta mujeres y cincuenta hombres) más brillantes y mejor adiestrados del mundo. La Tierra se halla entonces enzarzada en una guerra contra la especie alienígena de los Taurinos, de la que apenas se sabe nada. La primera parte de la estancia de Mandella en el ejército consiste en su adiestramiento dentro de la unidad a la que ha sido asignado y transcurre en el planeta desierto de Charon, un pedazo de roca helada y hostil más allá de Plutón. En esas dos semanas de entrenamiento, mueren once reclutas y otro pierde ambas piernas.

![]() Este segmento de la novela constituye una clara crítica a la naturaleza sádica y absurda de la instrucción militar, ya que sirve bien poco para preparar a los hombres. Por ejemplo, tras su entrenamiento en el helado Charon, su primera misión de combate es el ataque a una base taurina en un planeta extremadamente caliente. Esa misión se complica porque Mandella y sus compañeros no saben nada acerca de la base e incluso ignoran qué aspecto tienen los taurinos. Los humanos ganan esa batalla gracias a la tecnología de sus trajes de combate en los enfrentamientos cuerpo a cuerpo, un tipo de lucha que resulta ser desconocido para los alienígenas. Esto es así porque los taurinos tienen una consciencia colectiva y carecen del concepto de acción individual e independiente. A nadie parece ocurrírsele que este rasgo complicará y prolongará la guerra, puesto que la comunicación entre ellos y los individualistas humanos resulta prácticamente imposible.

Este segmento de la novela constituye una clara crítica a la naturaleza sádica y absurda de la instrucción militar, ya que sirve bien poco para preparar a los hombres. Por ejemplo, tras su entrenamiento en el helado Charon, su primera misión de combate es el ataque a una base taurina en un planeta extremadamente caliente. Esa misión se complica porque Mandella y sus compañeros no saben nada acerca de la base e incluso ignoran qué aspecto tienen los taurinos. Los humanos ganan esa batalla gracias a la tecnología de sus trajes de combate en los enfrentamientos cuerpo a cuerpo, un tipo de lucha que resulta ser desconocido para los alienígenas. Esto es así porque los taurinos tienen una consciencia colectiva y carecen del concepto de acción individual e independiente. A nadie parece ocurrírsele que este rasgo complicará y prolongará la guerra, puesto que la comunicación entre ellos y los individualistas humanos resulta prácticamente imposible.

Por si fuera poco el sentimiento de confusión de los soldados al enfrentarse a un enemigo que desconocen por motivos que nadie les ha aclarado, han de tener en cuenta el mencionado efecto![]() de dilatación temporal. Durante el viaje interestelar hasta el planeta enemigo, ellos envejecieron tan solo unas semanas, pero fuera de la nave el tiempo siguió su curso regular. Y cuando emergen de un salto colapsar para entrar en batalla con un navío enemigo que, a su vez, ha estado viajando a velocidades relativistas, el problema se complica mucho más. Como ambas naves han cubierto distancias diferentes a velocidades diferentes, el efecto de dilatación temporal ha sido también diferente. Así, una nave del siglo XXI podría salir del salto colapsar para presentar batalla a un navío del siglo XXV, mucho más avanzado tecnológicamente. Resulta imposible saber por anticipado qué tipo de nuevas armas, estrategias y tácticas estará desarrollando el enemigo. Cada batalla es, por tanto, un encuentro con lo desconocido.

de dilatación temporal. Durante el viaje interestelar hasta el planeta enemigo, ellos envejecieron tan solo unas semanas, pero fuera de la nave el tiempo siguió su curso regular. Y cuando emergen de un salto colapsar para entrar en batalla con un navío enemigo que, a su vez, ha estado viajando a velocidades relativistas, el problema se complica mucho más. Como ambas naves han cubierto distancias diferentes a velocidades diferentes, el efecto de dilatación temporal ha sido también diferente. Así, una nave del siglo XXI podría salir del salto colapsar para presentar batalla a un navío del siglo XXV, mucho más avanzado tecnológicamente. Resulta imposible saber por anticipado qué tipo de nuevas armas, estrategias y tácticas estará desarrollando el enemigo. Cada batalla es, por tanto, un encuentro con lo desconocido.

Pero es que además, cada vez que Mandella vuelve a la civilización bien sea por un permiso, la recuperación de una herida de combate o la finalización del periodo de servicio, se encuentra con un mundo, una cultura y unas costumbres que apenas reconoce tras décadas o siglos de haber estado ausente, y pronto el ejército se convierte en la única referencia estable a la que puede asirse. Al mismo tiempo, se siente cada vez más ajeno tanto a la cadena de mando como a la causa a la que supuestamente sirve.

![]() Por ejemplo, cuando Mandella y su pareja, otra recluta llamada Marygay Potter, regresan a la Tierra tras su primer periodo de servicio en el año 2024, encuentran un planeta en el que las condiciones económicas y sociales han experimentado un dramático deterioro en los veintisiete años que han transcurrido desde que se marcharon (aunque para ellos sólo habían pasado unos pocos meses). De hecho, en la primera edición de la novela se consideró ese pasaje tan deprimente que se eliminó, y sólo en 1997, para la edición definitiva de la novela, volvió a incluirse.

Por ejemplo, cuando Mandella y su pareja, otra recluta llamada Marygay Potter, regresan a la Tierra tras su primer periodo de servicio en el año 2024, encuentran un planeta en el que las condiciones económicas y sociales han experimentado un dramático deterioro en los veintisiete años que han transcurrido desde que se marcharon (aunque para ellos sólo habían pasado unos pocos meses). De hecho, en la primera edición de la novela se consideró ese pasaje tan deprimente que se eliminó, y sólo en 1997, para la edición definitiva de la novela, volvió a incluirse.

Esa distopia ha sido consecuencia de la propia guerra contra los taurinos, por mucho que ésta se libre en un tiempo y espacio muy lejanos. Los individuos más capacitados del planeta han sido reclutados a la fuerza y la mayoría han muerto o se hallan viajando a velocidades relativistas. Por si esto fuera poco, todas las energías creativas han sido canalizadas al desarrollo de armamento, provocando una paralización tecnológica en otras áreas. Ello, junto a la ley marcial permanente, ha conllevado un estancamiento social, artístico y cultural. El uso generalizado y cotidiano de las drogas nubla aún más la mente colectiva de una población que se siente confusa y distante respecto de un conflicto que, por su lejanía, ni entiende ni le interesa.

Frustrados y alienados por las condiciones de vida en la Tierra, Mandella y Potter no ![]() encuentran otra salida que reengancharse en el ejército en la creencia de que serán asignados a labores de adiestramiento de nuevos reclutas. Pero no tardan en verse envueltos otra vez en una batalla en la que reciben serias heridas. Para recuperarse son enviados a Paraíso, un planeta cuya localización es mantenida en secreto por la Tierra y en el que los heridos en combate tienen la oportunidad de sanar corporal y espiritualmente en un entorno de paz y armonía con la Naturaleza. Cuando Mandella y Marygay llegan allí ya es el año 2189 y la tecnología médica ha avanzado lo suficiente como para que puedan incluso regenerar los miembros que habían perdido. La estancia de ambos en Paraíso sirve al autor como contrapunto utópico a la situación distópica que se vive en la Tierra. Es un planeta aún virgen, libre de contaminación, escasamente poblado y cuyas ciudades han sido diseñadas para fundirse armónicamente con el medio ambiente sin renunciar por ello a las comodidades que proporciona la más avanzada tecnología.

encuentran otra salida que reengancharse en el ejército en la creencia de que serán asignados a labores de adiestramiento de nuevos reclutas. Pero no tardan en verse envueltos otra vez en una batalla en la que reciben serias heridas. Para recuperarse son enviados a Paraíso, un planeta cuya localización es mantenida en secreto por la Tierra y en el que los heridos en combate tienen la oportunidad de sanar corporal y espiritualmente en un entorno de paz y armonía con la Naturaleza. Cuando Mandella y Marygay llegan allí ya es el año 2189 y la tecnología médica ha avanzado lo suficiente como para que puedan incluso regenerar los miembros que habían perdido. La estancia de ambos en Paraíso sirve al autor como contrapunto utópico a la situación distópica que se vive en la Tierra. Es un planeta aún virgen, libre de contaminación, escasamente poblado y cuyas ciudades han sido diseñadas para fundirse armónicamente con el medio ambiente sin renunciar por ello a las comodidades que proporciona la más avanzada tecnología.

![]() Si el primer regreso de Mandella a la Tierra tras una ausencia de 27 años resulta desorientador, sus experiencias ulteriores en este sentido lo son aún más. El hombre del siglo XX que es él cada vez está más desconectado no sólo de la sociedad que va encontrando, sino de los nuevos reclutas que sirven a sus órdenes cuando asciende en el rango. La propia naturaleza de la especie humana experimenta cambios fundamentales dejándolo a él al margen. En su último periodo de servicio, por ejemplo, se encuentra con que es el único varón heterosexual de todo el batallón: la homosexualidad se ha convertido en universal. También ha de lidiar con el hecho de que los soldados bajo su mando tienen habilidades impresionantes (como una coordinación muy superior) gracias a que fueron sometidos a bioingeniería por el Consejo Eugénico terrestre.

Si el primer regreso de Mandella a la Tierra tras una ausencia de 27 años resulta desorientador, sus experiencias ulteriores en este sentido lo son aún más. El hombre del siglo XX que es él cada vez está más desconectado no sólo de la sociedad que va encontrando, sino de los nuevos reclutas que sirven a sus órdenes cuando asciende en el rango. La propia naturaleza de la especie humana experimenta cambios fundamentales dejándolo a él al margen. En su último periodo de servicio, por ejemplo, se encuentra con que es el único varón heterosexual de todo el batallón: la homosexualidad se ha convertido en universal. También ha de lidiar con el hecho de que los soldados bajo su mando tienen habilidades impresionantes (como una coordinación muy superior) gracias a que fueron sometidos a bioingeniería por el Consejo Eugénico terrestre.

Además, a finales del siglo XXI, los soldados son condicionados desde su nacimiento de acuerdo a lo que se considera el combatiente ideal: ávidos de sangre y capaces de trabajar a la perfección como miembros de un equipo, pero también carentes de cualquier iniciativa individual. Este intento de producir soldados que funcionan más como partes de una unidad que como individuos es coherente con ![]() la evolución general de la humanidad, tendente a alejarse del individualismo a favor de colectivismo. De hecho, los humanos se acaban convirtiendo en algo diferente al Homo sapiens, una suerte de posthumanos que Haldeman presenta, sin embargo, como un proceso gradual de “deshumanización”. Este proceso está claramente relacionado con la guerra, un acontecimiento embrutecedor para aquellos que participan en ella, tanto por los horrores que se ven obligados a presenciar como porque las tecnologías utilizadas tienden a integrarse o modificar el propio cuerpo.

la evolución general de la humanidad, tendente a alejarse del individualismo a favor de colectivismo. De hecho, los humanos se acaban convirtiendo en algo diferente al Homo sapiens, una suerte de posthumanos que Haldeman presenta, sin embargo, como un proceso gradual de “deshumanización”. Este proceso está claramente relacionado con la guerra, un acontecimiento embrutecedor para aquellos que participan en ella, tanto por los horrores que se ven obligados a presenciar como porque las tecnologías utilizadas tienden a integrarse o modificar el propio cuerpo.

(ATENCIÓN: SPOILER). Hacia el siglo XXV, la bioingeniería militar ha avanzado hasta un punto en el que todos los seres humanos son ya producidos de forma artificial en un proceso que, entre otras cosas, permite mantener la población de la Tierra en un número estable por debajo de mil millones. Todo el planeta acaba poblado por clones de un solo individuo que, como los taurinos, comparten una mente colectiva. Ahora sí es posible la comunicación y el consiguiente entendimiento con los alienígenas y, de hecho, la paz no tarda en llegar.

![]() Entretanto, Mandella regresa a casa para enterarse de que de que la guerra terminó dos siglos atrás. La Guerra Interminable duró 1.143 años y él la vivió entera, aunque sólo ha envejecido unos pocos años al permanecer la mayor parte del tiempo en naves que se movían a velocidades relativistas. Para Mandella, una reliquia viviente de tiempos pasados, resulta imposible vivir en una sociedad que su individualista mentalidad ve como algo aberrante. Haldeman, sin embargo, sugiere claramente que este mundo pacífico posthumano y asexuado del siglo XXXII supone la culminación de nuestro sueño más antiguo: la utopía igualitaria y pacífica.

Entretanto, Mandella regresa a casa para enterarse de que de que la guerra terminó dos siglos atrás. La Guerra Interminable duró 1.143 años y él la vivió entera, aunque sólo ha envejecido unos pocos años al permanecer la mayor parte del tiempo en naves que se movían a velocidades relativistas. Para Mandella, una reliquia viviente de tiempos pasados, resulta imposible vivir en una sociedad que su individualista mentalidad ve como algo aberrante. Haldeman, sin embargo, sugiere claramente que este mundo pacífico posthumano y asexuado del siglo XXXII supone la culminación de nuestro sueño más antiguo: la utopía igualitaria y pacífica.

Por su parte, Mandella es incapaz de apreciar el potencial utópico de la nueva Tierra y decide retirarse con su amante Marygay al planeta Dedo Medio, en el que permiten vivir y reproducirse a los humanos, básicamente con el fin de mantener un ADN de repuesto en el caso de que algo vaya mal con los clones de la Tierra. (FIN SPOILER).

“La Guerra Interminable” es, además de una novela “bélica”, un relato sobre viajes en el ![]() tiempo bastante peculiar. El viaje en el tiempo en este contexto ya no es un artificio divertido y sorprendente con el que poder conocer el pasado o disipar las nieblas del futuro, sino una implacable ley de la Naturaleza cuya manipulación causa profundas heridas psicológicas.

tiempo bastante peculiar. El viaje en el tiempo en este contexto ya no es un artificio divertido y sorprendente con el que poder conocer el pasado o disipar las nieblas del futuro, sino una implacable ley de la Naturaleza cuya manipulación causa profundas heridas psicológicas.

Resulta imposible escribir un artículo sobre “La Guerra Interminable” y no relacionarla con la otra gran obra de ciencia ficción militar: “Tropas del Espacio” (1959), de Robert A.Heinlein. Ambas presentan una mezcla similar de elementos: marines espaciales, supertrajes de combate, una raza alienígena que escapa al entendimiento humano y un periodo de duro adiestramiento. Pero la brecha entre Heinlein y Haldeman es abismal y, de hecho, para muchos las suyas no son sino dos versiones opuestas de la misma historia (aunque tal paralelismo, según afirmó Haldeman, no fue premeditado).

![]() Así, aunque el material que ambos abordan en sus respectivas novelas es análogo, su aproximación al tema es totalmente diferente. No podía ser de otra manera. Para empezar, Haldeman tenía experiencia directa en combate, algo de lo que Heinlein –aunque había hecho carrera militar- carecía. Y no sólo eso, la guerra de Vietnam había sido un conflicto mucho más confuso ideológica y estratégicamente para sus contemporáneos de lo que lo fuera la Segunda Guerra Mundial en su propio momento histórico.

Así, aunque el material que ambos abordan en sus respectivas novelas es análogo, su aproximación al tema es totalmente diferente. No podía ser de otra manera. Para empezar, Haldeman tenía experiencia directa en combate, algo de lo que Heinlein –aunque había hecho carrera militar- carecía. Y no sólo eso, la guerra de Vietnam había sido un conflicto mucho más confuso ideológica y estratégicamente para sus contemporáneos de lo que lo fuera la Segunda Guerra Mundial en su propio momento histórico.

Así, las experiencias de Haldeman en Vietnam le sirvieron para comunicar de forma íntima y ![]() precisa el sentimiento de frustración, confusión y alienación de un soldado al reintegrarse a la vida civil así como la locura y lo absurdo de la guerra. Siguiendo la visión desengañada y antiheróica de, por ejemplo, Hemingway, “La Guerra Interminable” es una respuesta a los varoniles discursos sobre el valor, el sacrificio personal y la gloria que impregnaba “Tropas del Espacio” y todas aquellas que siguieron su estela dentro del subgénero de Guerras Espaciales.

precisa el sentimiento de frustración, confusión y alienación de un soldado al reintegrarse a la vida civil así como la locura y lo absurdo de la guerra. Siguiendo la visión desengañada y antiheróica de, por ejemplo, Hemingway, “La Guerra Interminable” es una respuesta a los varoniles discursos sobre el valor, el sacrificio personal y la gloria que impregnaba “Tropas del Espacio” y todas aquellas que siguieron su estela dentro del subgénero de Guerras Espaciales.

La Guerra de Vietnam se hallaba en sus fases finales cuando fue escrito este libro y las conexiones del argumento con ese conflicto contemporáneo son claras. Por ejemplo, el comienzo de la guerra con los taurinos se sitúa en un futuro relativamente cercano en el que los líderes militares todavía son los veteranos de “aquel asunto de Indochina”. Además, el Acta de Conscripción de Élites que lleva al reclutamiento de Mandella hace referencia a la cancelación de las prórrogas para estudiantes que facilitaron el reclutamiento de universitarios (incluyendo al propio Haldeman) para enviarlos a Vietnam. La misteriosa naturaleza de los taurinos también refleja el escaso conocimiento que se tenía del enemigo vietnamita por parte de los militares y la sociedad estadounidenses. Como nos dice Mandella: “El enemigo era un curioso organismo sólo vagamente comprendido, a menudo más objeto de caricaturas que de pesadillas”.

![]() Sin embargo las conclusiones antibelicistas del libro van más allá de la guerra de Vietnam. Haldeman lo resumía así en una nota de una de las ediciones de la novela: “Es sobre Vietnam porque esa es la guerra en la que estuvo el autor. Pero trata sobre todo de la guerra, de los soldados y de las razones por las que creemos que los necesitamos”. Como decía más arriba, situar su historia en un marco de ciencia ficción permitió a Haldeman no sólo hacer más digerible el relato a la generación que vivió la guerra de Vietnam, sino darle un carácter universal y, gracias a un recurso exclusivo del género, el de la dilatación temporal relativista, acentuar el sentimiento de alienación de los combatientes.

Sin embargo las conclusiones antibelicistas del libro van más allá de la guerra de Vietnam. Haldeman lo resumía así en una nota de una de las ediciones de la novela: “Es sobre Vietnam porque esa es la guerra en la que estuvo el autor. Pero trata sobre todo de la guerra, de los soldados y de las razones por las que creemos que los necesitamos”. Como decía más arriba, situar su historia en un marco de ciencia ficción permitió a Haldeman no sólo hacer más digerible el relato a la generación que vivió la guerra de Vietnam, sino darle un carácter universal y, gracias a un recurso exclusivo del género, el de la dilatación temporal relativista, acentuar el sentimiento de alienación de los combatientes.

Siguiendo con la comparativa entre la obra de Haldeman y la de Heinlein, el soldado de “La Guerra Interminable” no es, como el de “Tropas del Espacio”, el pilar más respetado e influyente de la sociedad del futuro, sino un individuo confuso y marginado. Cuando regresa a la sociedad civil tras cada periodo de servicio no es capaz de asimilar los cambios acontecidos y es tratado como alguien pintoresco en el mejor de los casos y molesto en el peor, que solo sirve para seguir combatiendo. Es más, la guerra no ha servido para mejorar la calidad de la sociedad y exaltar sus valores más nobles, sino para alimentar a una élite militar ávida de poder y los sectores económicos que sacan provecho del conflicto hasta el punto de que la economía de la Tierra llega a depender completamente de la perpetuación de la guerra.

Tampoco los combatientes son aquí voluntarios, como sí lo eran los marines espaciales de ![]() “Tropas del Espacio”, sino que son reclutados a la fuerza. La única razón por la que Mandella prospera en el ejército es porque las matemáticas relativistas le acaban convirtiendo en el soldado más veterano del cuerpo: sólo ha luchado unos meses, pero dado que buena parte de ese periodo lo pasó viajando a velocidades cercanas a la de la luz, en realidad su antigüedad en el ejército se mide en siglos. Él mismo se da cuenta de lo absurdo de la situación y de la ausencia de lógica imperante en los mecanismos militares.

“Tropas del Espacio”, sino que son reclutados a la fuerza. La única razón por la que Mandella prospera en el ejército es porque las matemáticas relativistas le acaban convirtiendo en el soldado más veterano del cuerpo: sólo ha luchado unos meses, pero dado que buena parte de ese periodo lo pasó viajando a velocidades cercanas a la de la luz, en realidad su antigüedad en el ejército se mide en siglos. Él mismo se da cuenta de lo absurdo de la situación y de la ausencia de lógica imperante en los mecanismos militares.

![]() Los marines espaciales de “La Guerra Interminable” son mucho más realistas que los descritos por Heinlein. Son individuos asustados y desconcertados cuya única aspiración es sobrevivir a un conflicto que no entienden. Pasan la mayor parte del tiempo esperando a bordo de naves que los llevan de un lado a otro y cuando entran en batalla sufren e infligen graves heridas y luchan sumidos en el ruido, el barro y el caos. De hecho, los soldados han sido sometidos a sugestiones hipnóticas para que puedan anular sus inhibiciones y masacrar al adversario sin piedad. Una vez terminada la batalla y vuelta la mente a su estado normal, los que no pueden soportar los recuerdos de lo que han hecho durante el combate recurren a las drogas o se suicidan.

Los marines espaciales de “La Guerra Interminable” son mucho más realistas que los descritos por Heinlein. Son individuos asustados y desconcertados cuya única aspiración es sobrevivir a un conflicto que no entienden. Pasan la mayor parte del tiempo esperando a bordo de naves que los llevan de un lado a otro y cuando entran en batalla sufren e infligen graves heridas y luchan sumidos en el ruido, el barro y el caos. De hecho, los soldados han sido sometidos a sugestiones hipnóticas para que puedan anular sus inhibiciones y masacrar al adversario sin piedad. Una vez terminada la batalla y vuelta la mente a su estado normal, los que no pueden soportar los recuerdos de lo que han hecho durante el combate recurren a las drogas o se suicidan.

Y sus sacrificios, independientemente del honor y el coraje que impliquen, no tienen a la postre significado alguno ni sirven para proteger a la Humanidad, porque los motivos que desencadenaron la guerra, como Mandella averigua mil años después de empezar aquélla, fueron un simple malentendido y su prolongación fruto de la incapacidad –física, biológica y cultural- de ambas especies para establecer una comunicación.

Haldeman superó con este libro esa visión de la guerra como aventura o actividad cuasi lúdica ![]() que había imperado en la space opera desde los años treinta. Matar alienígenas ya no era algo divertido o merecedor de elogios. De hecho, como les sucedía a menudo a los soldados americanos en Vietnam, los marines espaciales de Mandella ni siquiera pueden ver a un enemigo que combate a distancia o parapetado tras artefactos tecnológicos.

que había imperado en la space opera desde los años treinta. Matar alienígenas ya no era algo divertido o merecedor de elogios. De hecho, como les sucedía a menudo a los soldados americanos en Vietnam, los marines espaciales de Mandella ni siquiera pueden ver a un enemigo que combate a distancia o parapetado tras artefactos tecnológicos.

Los méritos de esta novela no se detienen en su acertado análisis de la psicología del soldado. Por ejemplo, la trama se narra con un excelente ritmo y las escenas de acción están desarrolladas con grandes dosis de suspense, tanto a bordo de las naves –sujetas a complejas maniobras de aceleración y desaceleración- como en la superficie de planetas. Hay bastante violencia –al fin y al cabo se trata de una guerra- pero no tanta como para herir la sensibilidad de nadie. Además, la descripción de los viajes espaciales a velocidades relativistas y las complicaciones científicas de una guerra librada en las vastas dimensiones del espacio están expuestas con realismo de acuerdo con la línea de ciencia ficción “dura” propia de la revista “Analog” en que fue publicada originalmente

![]() El problema con todas las obras maestras es que son, por su propia naturaleza, irrepetibles. A diferencia de las series multivolumen sobre conflictos espaciales o historias afines al survivalismo, “La Guerra Interminable” cuenta todo lo que tiene que contar de una sola vez. Cualquier continuación o expansión de esa novela es casi una pérdida de tiempo. En 1999, apareció una secuela tardía, “La Libertad Interminable”, en el que William Mandela, ya con familia e instalado en Dedo Medio, es un veterano atormentado por el recuerdo de una guerra que los demás han olvidado. Cansados de sufrir la opresión de la sociedad de seres posthumanos en la que viven, los Mandella se unen a un grupo de otros veteranos y planean apoderarse de una nave que les permita viajar a un tiempo más próximo al que conocieron en su juventud. Es una novela más corta que la precedente y también muy entretenida, pero no transmite la misma fuerza y capacidad de evocación emocional. Por su parte, “La Guerra Interminable” ha ejercido una fuerte influencia en posteriores trabajos de space opera militar, como en “El Juego de Ender” (1985) de Orson Scott Card.

El problema con todas las obras maestras es que son, por su propia naturaleza, irrepetibles. A diferencia de las series multivolumen sobre conflictos espaciales o historias afines al survivalismo, “La Guerra Interminable” cuenta todo lo que tiene que contar de una sola vez. Cualquier continuación o expansión de esa novela es casi una pérdida de tiempo. En 1999, apareció una secuela tardía, “La Libertad Interminable”, en el que William Mandela, ya con familia e instalado en Dedo Medio, es un veterano atormentado por el recuerdo de una guerra que los demás han olvidado. Cansados de sufrir la opresión de la sociedad de seres posthumanos en la que viven, los Mandella se unen a un grupo de otros veteranos y planean apoderarse de una nave que les permita viajar a un tiempo más próximo al que conocieron en su juventud. Es una novela más corta que la precedente y también muy entretenida, pero no transmite la misma fuerza y capacidad de evocación emocional. Por su parte, “La Guerra Interminable” ha ejercido una fuerte influencia en posteriores trabajos de space opera militar, como en “El Juego de Ender” (1985) de Orson Scott Card.

La capacidad de Haldeman para reproducir los apuros de los soldados que combatieron en la Guerra de Vietnam son casi únicos en el ámbito de la ciencia ficción. Al ambientar su sátira política en un marco de aventura espacial, quizá Haldeman nos quiera decir que el conflicto, la Guerra, es algo universal, eterno y aterrador. Sea como sea, es un libro apasionante con un perfecto equilibrio entre la acción y la reflexión y sigue siendo no sólo una de las novelas más importantes de la ciencia ficción “militar”, sino de toda la literatura antibélica.

↧

El surcoreano Bong Joon-Ho se ha convertido en un nombre a tener en cuenta en el panorama cinematográfico internacional. Ganó cierto reconocimiento en festivales de cine como el de San Sebastián con su primer film “Flandersui gae” (2000) y especialmente con “Crónica de un asesino en serie” (2003), basada en la investigación real sobre un psicópata coreano. “The Host” (2006) ya fue un considerable éxito y las críticas elogiosas continuaron con “Madre” (2009).

“Snowpiercer” fue su primera película realizada en inglés con un reparto compuesto por estrellas internacionales. Basado en un comic francés de 1982, “Le Transperceneige” (del que sólo cogieron la idea básica, inventándose todo lo demás), el film fue coproducido por Park Chan-Wook, la otra estrella coreana surgida en los albores del siglo XXI y responsable de películas como “Oldboy” (2003) o “Thirst” (2009).

A pesar de contar con grandes nombres en ella, la cinta tuvo serios problemas de distribución ![]() en Estados Unidos debido a que la compañía responsable, The Weinstein Company, exigió la eliminación de veinte minutos de metraje y la adición de una voz en off. Bong Joon-Ho se negó y la película permaneció en el limbo durante más de un año. Incluso cuando Weinstein empezó a distribuirla, castigó al director por su insolencia exhibiéndola sólo en un puñado de salas dedicadas al cine de arte y ensayo. La venganza le salió mal, porque el boca oído convirtió a la cinta tanto en un éxito económico como de crítica, obligando a la distribuidora a tragarse su orgullo y darle una exposición más general.