Muchas de las novelas de ciencia ficción aparecidas a finales de los sesenta y comienzos de los setenta ofrecían aproximaciones al futuro inspiradas en las posibilidades y las consecuencias que sobre la sociedad estaban teniendo los nuevos avances tecnológicos. Al mismo tiempo y desde un punto de vista formal, el movimiento renovador de la Nueva Ola ya se hallaba en recesión, pero todavía dejó sentir su influencia en no pocos trabajos.

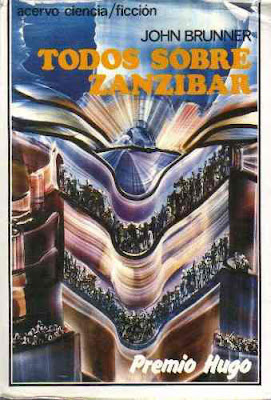

Un ejemplo perfecto de ello fue “Todos sobre Zanzíbar”, el libro más ambicioso de John Brunner -y, en el momento de su publicación, la novela de ciencia ficción más larga aparecida hasta la fecha- en el que demostró su auténtico talento como escritor.

La explosión maltusiana de la población fue uno de los temas que más preocuparon a varias ![]() obras relevantes de la ciencia ficción de los sesenta. La incontrolada expansión demográfica era algo que entonces parecía un problema inminente y de difícil solución y que también preocupaba a científicos y pensadores. Quizá el trabajo divulgativo más impactante de aquellos años fue un estudio publicado en 1968 por el ecologista y demógrafo Paul Ehrlich titulado “La Bomba de la Población”. En lugar de la actitud optimista de, por ejemplo, el científico ruso Konstantin Tsiolkovski, que a comienzos del siglo XX había predicho que la humanidad escaparía a su fatal destino en la Tierra saliendo al espacio, Ehrlich condena al ser humano a malvivir entre las ruinas de su propia estupidez: “La batalla por alimentar a toda la Humanidad ha acabado. En los años setenta y ochenta, cientos de millones de personas morirán de hambre a pesar de los programas de choque que podamos iniciar ahora”. La solución propuesta por Ehrlich pasaba por establecer una forma de eugenesia global, severas medidas de control de natalidad extendidas a todo el planeta, preferiblemente voluntarias al fomentar un cambio en el sistema de valores, pero obligatorias si fuera necesario.

obras relevantes de la ciencia ficción de los sesenta. La incontrolada expansión demográfica era algo que entonces parecía un problema inminente y de difícil solución y que también preocupaba a científicos y pensadores. Quizá el trabajo divulgativo más impactante de aquellos años fue un estudio publicado en 1968 por el ecologista y demógrafo Paul Ehrlich titulado “La Bomba de la Población”. En lugar de la actitud optimista de, por ejemplo, el científico ruso Konstantin Tsiolkovski, que a comienzos del siglo XX había predicho que la humanidad escaparía a su fatal destino en la Tierra saliendo al espacio, Ehrlich condena al ser humano a malvivir entre las ruinas de su propia estupidez: “La batalla por alimentar a toda la Humanidad ha acabado. En los años setenta y ochenta, cientos de millones de personas morirán de hambre a pesar de los programas de choque que podamos iniciar ahora”. La solución propuesta por Ehrlich pasaba por establecer una forma de eugenesia global, severas medidas de control de natalidad extendidas a todo el planeta, preferiblemente voluntarias al fomentar un cambio en el sistema de valores, pero obligatorias si fuera necesario.

Estas posiciones tan extremas contribuyeron a avivar el debate público. El pánico desatado por la retórica de Ehrlich y otros autores sobre la superpoblación llevaría a científicos ganadores del premio Nobel como Norman Borlog a investigar cultivos modificados genéticamente que ![]() permitieran alimentar al mundo. A su vez, estos desarrollos suscitaron cuestiones igualmente polémicas sobre los peligros de la manipulación genética y el dominio del hombre sobre el medio natural.

permitieran alimentar al mundo. A su vez, estos desarrollos suscitaron cuestiones igualmente polémicas sobre los peligros de la manipulación genética y el dominio del hombre sobre el medio natural.

Lo que a menudo se pasa por alto, pero que está fuera de toda duda, es que el discurso de Ehrlich estuvo fuertemente influido por las pesadillas futuristas imaginadas por los escritores de ciencia ficción.

Y es que los peligros de la superpoblación habían sido descritos por autores como James Blish y Norman L.Knight en la antología de relatos “A Torrent of Faces” (1967), en la que un trillón de seres humanos se apiñaban en tan sólo un millar de ciudades. Isaac Asimov también imaginó megaurbes rebosantes de población en “Las Bóvedas de Acero” (1954); J.G.Ballard escribió el relato “Bilenio” (1962), en el que cada individuo tiene un espacio personal de tan sólo tres metros cuadrados. Por supuesto, sobresale el clásico de Harry Harrison “¡Hagan Sitio! ¡Hagan Sitio!” (1966), llevado a la pantalla como “Cuando el destino nos alcance” (1971). Siguiendo con el cine, las preocupaciones malthusianas se hallaban presentes en películas distópicas como “Naves Misteriosas” (1973) o “La Fuga de Logan” (1976). John Brunner, por tanto, no fue sino una más de entre las voces de la ciencia ficción que advertían de la preocupante explosión demográfica.

El título del libro que comentamos ahora expresa gráficamente la angustia subyacente de un![]() mundo presionado por la falta de recursos y hace referencia a una teoría de comienzos del siglo XX que decía que la población del mundo cabría, de pie y hombro con hombro, en la isla de Wight. A finales de los sesenta, cuando se escribió la novela, esa isla ya no era suficiente y habría que utilizar la más extensa isla de Man. Brunner creía que en el momento de arranque de la acción, cuarenta años después, en el 2010, se necesitaría una isla del tamaño de Zanzíbar, unas tres veces mayor que Wight. Al terminar la historia narrada en el libro, que cubre tan solo unos meses, la población mundial, unos 8.000 millones, ya ha sobrepasado ese límite.

mundo presionado por la falta de recursos y hace referencia a una teoría de comienzos del siglo XX que decía que la población del mundo cabría, de pie y hombro con hombro, en la isla de Wight. A finales de los sesenta, cuando se escribió la novela, esa isla ya no era suficiente y habría que utilizar la más extensa isla de Man. Brunner creía que en el momento de arranque de la acción, cuarenta años después, en el 2010, se necesitaría una isla del tamaño de Zanzíbar, unas tres veces mayor que Wight. Al terminar la historia narrada en el libro, que cubre tan solo unos meses, la población mundial, unos 8.000 millones, ya ha sobrepasado ese límite.

Las consecuencias de semejante explosión maltusiana son claras. En los países desarrollados, el precio de la propiedad inmobiliaria es tan alto que todo el mundo excepto los muy ricos, vive apiñado en atiborrados bloques de apartamentos. Y ellos son los que tienen suerte, porque muchísima gente ni siquiera tiene eso y ha de sobrevivir en la calle. Otra consecuencia de la superpoblación son las despiadadas leyes eugénicas que prohíben tener hijos a cualquiera cuya genética amenace con pasar a la descendencia alguna característica no deseable –desde una enfermedad al simple daltonismo-, limitando además severamente el número de hijos que una pareja genéticamente “limpia” puede tener. Semejantes leyes han convertido a los hijos en símbolos del estatus económico. Los matrimonios que gozan de buena posición económica y que han podido pagar una dispensa especial para tener más de dos hijos son objeto de amargas envidias.

![]() Pero el argumento que sustenta estas leyes no es baladí. El planeta está tan superpoblado que apenas puede sostener a la gente que ya lo habita. No sólo los recursos (alimento, agua, energía…) tienen precios carísimos y la contaminación ha alcanzado niveles brutales, sino que ya no se puede disponer del adecuado espacio físico y psicológico para mantener una vida mínimamente razonable. Ello, como señala uno de los personajes, ha llevado a estallidos irracionales de violencia en los que individuos aparentemente normales caen en la locura asesina, atacando salvajemente a quienes les rodean en lugares públicos. Aquellos que mantienen la cordura lo hacen gracias a su dependencia de las drogas, ya sean la legalizada marihuana, tranquilizantes prescritos por los médicos o productos psicodélicos ilegales.

Pero el argumento que sustenta estas leyes no es baladí. El planeta está tan superpoblado que apenas puede sostener a la gente que ya lo habita. No sólo los recursos (alimento, agua, energía…) tienen precios carísimos y la contaminación ha alcanzado niveles brutales, sino que ya no se puede disponer del adecuado espacio físico y psicológico para mantener una vida mínimamente razonable. Ello, como señala uno de los personajes, ha llevado a estallidos irracionales de violencia en los que individuos aparentemente normales caen en la locura asesina, atacando salvajemente a quienes les rodean en lugares públicos. Aquellos que mantienen la cordura lo hacen gracias a su dependencia de las drogas, ya sean la legalizada marihuana, tranquilizantes prescritos por los médicos o productos psicodélicos ilegales.

Como veremos más adelante, Brunner recurre a una arriesgada estructura narrativa para abordar ese mundo al límite de sus fuerzas desde una multiplicidad de puntos de vista. Es un mundo desesperadamente necesitado de un momento de respiro que le permita reflexionar y ejercer el sentido común.

Este es, a grandes rasgos, el decorado que conforma el fondo de la acción, la cual, sin embargo, es mucho más difícil de resumir porque se divide en un extenso número de hilos argumentales que, vistos en su conjunto, construyen la imagen de ese mundo en lenta desintegración pero que todavía conserva una vibrante energía, un deseo de trascender la situación actual y elevarse a ![]() niveles superiores tanto individual como colectivamente.

niveles superiores tanto individual como colectivamente.

Hay, no obstante, dos subargumentos dominantes. Por un lado, el de Norman House, un americano de color que ha accedido a los niveles superiores de dirección de la General Technics (GT), una megacorporación multinacional. Para progresar en su carrera, Norman ha utilizado de forma sutil su condición racial como palanca políticamente correcta que le permita ascender allá donde su cerebro y experiencia no le habrían servido. Pero su posición dentro de la empresa, aunque excelente, no le da la satisfacción que esperaba. No puede desprenderse del sentimiento de que ha perdido algo importante por el camino, que la vida debe consistir en algo más.

Por otra parte, el compañero de piso de House, Donald Hogan, es un espía durmiente que lleva años realizando análisis de inteligencia. Especialista en encontrar pautas, ha pasado una década acudiendo a la Biblioteca Pública de Nueva York para leer todo tipo de escritos y rellenar informes con sus conclusiones. Pero en su interior esconde el secreto deseo de ser “activado” para cumplir algún papel más relevante sobre el terreno.

Brunner pone la trama en marcha mediante dos descubrimientos aparentemente inconexos. El primero es el cambio de poder en el pequeño país africano de Beninia, que se está viendo inundado por refugiados de las guerras que arrasan las tres naciones vecinas. Empobrecido y con facciones enemigas en su seno, debería generarse una situación explosiva, pero por alguna razón, Beninia no ha conocido más que la paz desde su independencia de Gran Bretaña. El![]() mérito de ello se le atribuye al presidente del país, Zadkiel F.Obomi. Pero él está a punto de jubilarse y entonces, ¿quién liderará y protegerá a este pequeño país que no conoce la guerra, pero tampoco la industria, la alfabetización ni la tecnología?

mérito de ello se le atribuye al presidente del país, Zadkiel F.Obomi. Pero él está a punto de jubilarse y entonces, ¿quién liderará y protegerá a este pequeño país que no conoce la guerra, pero tampoco la industria, la alfabetización ni la tecnología?

Elihu Masters, el embajador norteamericano en Beninia y amigo personal de Obomi, acude al consejo de administración de General Technics con una oferta. Si la corporación ayuda a educar a la población y construir las infraestructuras necesarias para su desarrollo, Beninia les concederá los derechos de explotación de sus vastos depósitos de minerales y petróleo. Para salir de la alienación en que siente se ha encallado su vida, Norman maniobra para situarse al frente del ambicioso proyecto y antes de que se de cuenta ya está en Beninia, donde el asesinato es desconocido y la palabra más cercana a “ira” en su vocabulario es “locura”.

Y entonces, casi simultáneamente, se anuncia el segundo acontecimiento. El gobierno del país asiático de Yakatang –un trasunto de Indonesia- anuncia que uno de sus científicos punteros, el doctor Sugaiguntung, ha inventado un procedimiento para que todo el mundo, incluso aquellos con genotipos potencialmente peligrosos, pueda engendrar niños perfectos. La noticia cae como ![]() una bomba en unos Estados Unidos aplastados por unas leyes eugenésicas que restringen a unos cuantos privilegiados el derecho a tener un niño.

una bomba en unos Estados Unidos aplastados por unas leyes eugenésicas que restringen a unos cuantos privilegiados el derecho a tener un niño.

A raíz de este anuncio, Donald es “activado”, llevado a una base militar en Asia para una eptificación (adiestramiento y condicionamiento psicológico y físico para realizar determinadas tareas, en este caso el asesinato) y encomendada una misión: infiltrarse en Yakatang, demostrar que el descubrimiento del doctor Sugaiguntung es una mentira, manipular a la opinión pública para derrocar al jefe de gobierno y sustituirlo por un rebelde apoyado por los estadounidenses. Donald no está seguro de querer mezclarse en todo esto, pero ya no es dueño de sus actos. Los reflejos condicionados que le han implantado empiezan a pensar y actuar por él…

Ambas líneas argumentales acabarán confluyendo al final. En realidad, las historias de Norman y Donald, aunque centrales, no son particularmente originales. Mucho más interesantes son el resto de los personajes, de los que Brunner se sirve en pequeñas dosis para dotar de densidad narrativa al libro y pintar el ambicioso retrato de su mundo futuro. Entre ellos encontramos a Guinivere Steele, la directora de una cadena de boutiques especialista en organizar extravagantes fiestas para la alta sociedad en las que se humilla a los invitados que la disgustan; los hermanos Clodard son descendientes de la élite colonial francesa, amargados por una existencia sin objetivo y ansiosos por comenzar una nueva vida en África aunque ello signifique romper sus lazos familiares; Sheena y Frank Frusler han concebido un hijo, pero si quieren tenerlo deben huir de Estados Unidos para ![]() eludir las leyes eugenésicas; Shalmaneser es un ordenador de última generación del que depende la gestión de GT y su nuevo proyecto africano y que quizá haya alcanzado ya la autoconciencia …

eludir las leyes eugenésicas; Shalmaneser es un ordenador de última generación del que depende la gestión de GT y su nuevo proyecto africano y que quizá haya alcanzado ya la autoconciencia …

Posiblemente el mejor de todos ellos sea Chad C.Mulligan, un escritor bohemio que sale del anonimato en el que se había sumido tras triunfar con sus libros para convertirse en una suerte de voz crítica del sistema. Mulligan es una especie de Marshall McLuhan, un intelectual y filósofo de la modernidad, más amargado y frustrado que el auténtico pero no menos observador e incisivo cuando se trata de analizar el entorno artificial en el que la humanidad se empeña en encerrarse. Como McLuhan –y el propio Brunner-, Mulligan quiere sacudir las conciencias de sus lectores, despertarlos con la esperanza de que miren alrededor y se den cuenta de lo que se están haciendo a ellos mismos.

He comentado muchas veces que la ciencia ficción –con alguna excepción- no ha pretendido nunca como género predecir el futuro. Sin embargo, hay ciertas obras que, al transcurrir el tiempo, han demostrado tener una clarividencia especial. “Todos sobre Zanzíbar” es una de ellas. Dado que su trama transcurre en el año 2010, el paso del tiempo ya nos permite analizar ![]() la habilidad de Brunner para anticipar el mundo que estaba por venir, empezando –y esto es tan anecdótico como divertido- por el que uno de sus líderes más populares sea un tal Presidente Obomi de sonoro parecido al actual jefe de estado norteamericano. Merece la pena destacar algunos de los puntos en los que el autor se acercó mucho a nuestra realidad, tanto global como local.

la habilidad de Brunner para anticipar el mundo que estaba por venir, empezando –y esto es tan anecdótico como divertido- por el que uno de sus líderes más populares sea un tal Presidente Obomi de sonoro parecido al actual jefe de estado norteamericano. Merece la pena destacar algunos de los puntos en los que el autor se acercó mucho a nuestra realidad, tanto global como local.

-El principal rival de Estados Unidos ya no es la Unión Soviética, sino China. Esa rivalidad, sin embargo, se produce no tanto en el terreno de la carrera armamentística como en el de la economía, el comercio y la tecnología.

-El terrorismo se ha convertido en una de las principales amenazas para Estados Unidos, consiguiendo incluso atacar edificios en el interior del país.

-Los precios en Norteamérica se han sextuplicado entre 1960 y 2010, una tasa de inflación muy cercana a la que efectivamente tuvo lugar (en el mismo periodo se multiplicó por siete).

-Se producen actos espontáneos y aleatorios de violencia perpetrados por individuos trastornados, a menudo en escuelas.

-Los europeos han formado una unión para mejorar su economía e influencia en los asuntos mundiales. Gran Bretaña tiende a alinearse con Estados Unidos mientras que el resto de países del viejo continente se muestran a menudo críticos con las iniciativas norteamericanas.

-África sigue estando a la cola del mundo en lo que a desarrollo se refiere. Israel continúa ![]() focalizando las tensiones en el Oriente Próximo.

focalizando las tensiones en el Oriente Próximo.

-La homosexualidad y bisexualidad son algo corriente y, en el terreno sexual, los medicamentos para incrementar el rendimiento son ampliamente utilizados y publicitados en los medios de comunicación.

-Aunque el matrimonio sigue existiendo como institución, muchos jóvenes prefieren mantener relaciones más abiertas y breves en lugar de asumir compromisos sentimentales a largo plazo.

-Décadas de políticas activas de integración han conseguido que gente de color ocupe posiciones de poder, aunque las tensiones raciales aún se mantienen vivas en el seno de la sociedad.

-Los vehículos se alimentan con motores eléctricos. El principal fabricante junto a General Motors es Honda (que en los años sesenta era conocido sólo por sus motocicletas.

-Detroit no sólo no ha prosperado, sino que se ha convertido en una ciudad fantasma llena de fábricas abandonadas. Sin embargo, allí ha surgido una nueva música –con un sonido parecido al movimiento tecno de Detroit en los noventa-.

-Las cadenas de televisión emiten a todo el planeta vía satélite.

-Sistemas similares a la televisión por streaming permiten a la gente diseñar sus propias listas de programación. En los aviones, pequeñas pantallas individuales ofrecen entretenimiento a los pasajeros.

-La gente recurre a avatares que les representan en las comunicaciones a distancia.

-Los ordenadores utilizan impresoras laser.

-Movimientos sociales y políticos han marginalizado el consumo de tabaco, pero la marihuana se ha legalizado.

-La gente es cada vez más dependiente, personal y económicamente, de artilugios tecnológicos relacionados con la comunicación. Uno de las mejores frases del libro es aquella con la que uno de los personajes define los Nuevos Pobres: “Gente que va demasiado atrasada en el pago de las letras del modelo del año que viene para dar la entrada del siguiente”.

(Finaliza en la siguiente entrada)

↧

(Viene de la entrada anterior)Construir mundos imaginarios no es en absoluto tarea fácil, pero tratar de visualizar un futuro verosímil y coherente con nuestra propia línea temporal es todavía más complicado; tanto, de hecho, que normalmente los autores nunca aciertan. De vez en cuando sí encontramos algunos ejemplos que, sólo tras el paso de las décadas, demuestran una especial presciencia. Ilustres entre ellos son “De la Tierra a la Luna” (1865), de Julio Verne, en la que se anticipaban algunos detalles del programa espacial Apolo; o “Neuromante”, de William Gibson, con sus hackers y ciberespacios. La novela de Brunner sobresale por encima de todas ellas a la hora de ver hacia dónde podrían llevar las tendencias contemporáneas.

Pero todos esos aciertos no son la razón principal para leer “Todos sobre Zanzíbar”. Al fin y al cabo, también contiene muchos detalles, grandes y pequeños, que nunca llegaron a convertirse en realidad. No, además de su especial estructura narrativa, el motivo es que el tema que sobrevuela toda la novela, el coste de nuestra obsesión por la perfección, es tan relevante hoy ![]() como lo fue en tiempos de Brunner.

como lo fue en tiempos de Brunner.

Cada uno de los personajes principales está embarcado, lo sepa o no, en una misión para mejorar la raza humana, en ocasiones de formas que hoy nos parecen muy familiares. Algunas veces esa preocupación se manifiesta en forma de leyes o regulaciones; la política –tanto nacional como global- se interpreta como una competición entre diferentes planes para la mejora de la especie. La verdad es que esta actitud no parece fuera de lugar en el mundo en el que hoy vivimos.

![]() Incluso personajes secundarios de la novela se caracterizan por su celo a la hora de buscar una forma de perfeccionar al ser humano, ya sea escribiendo libros repletos de consejos y críticas, realizando inversiones en regiones empobrecidas, diseñando ambiciosos programas informáticos que aumenten la eficiencia y la calidad de vida o, simplemente, recurriendo a la manipulación psicológica. Todo ello, repito, presente en nuestros días. Pero la forma más popular y polémica de incrementar el potencial humano que presenta Brunner es la biotecnología, la manipulación del ADN: así, el profesor Sugaiguntung trabaja en una revolucionaria línea de investigación con la que pretende crear superhombres.

Incluso personajes secundarios de la novela se caracterizan por su celo a la hora de buscar una forma de perfeccionar al ser humano, ya sea escribiendo libros repletos de consejos y críticas, realizando inversiones en regiones empobrecidas, diseñando ambiciosos programas informáticos que aumenten la eficiencia y la calidad de vida o, simplemente, recurriendo a la manipulación psicológica. Todo ello, repito, presente en nuestros días. Pero la forma más popular y polémica de incrementar el potencial humano que presenta Brunner es la biotecnología, la manipulación del ADN: así, el profesor Sugaiguntung trabaja en una revolucionaria línea de investigación con la que pretende crear superhombres.

En ese mundo distópico, por otro lado, se da una cruel ironía. Los hijos, la vida futura después ![]() de todo, son algo precioso; pero la vida cotidiana del presente es tediosa y escasamente valorada. Las experiencias y sensaciones se venden empaquetadas (como kits que permiten al comprador esculpir una famosa estatua o interpretar la música de un cantante popular); jóvenes reclutas son enviados a la muerte sin contemplaciones en una guerra sin sentido entre China y los Estados Unidos; de la misma forma, las posesiones materiales son utilizadas sólo una o dos veces antes de acabar en la basura. En lugar de mantener relaciones estables, muchas mujeres jóvenes saltan de hombre a hombre en una cadena sin fin de encuentros sexuales; la prostitución, por tanto, no está tanto regulada como ya institucionalizada. Y cuando en el país de Yakatang se anuncia el descubrimiento del doctor Sugaiguntung para concebir niños sanos e incluso superiores genéticamente a sus padres, la reacción del resto del mundo es la envidia destructiva.

de todo, son algo precioso; pero la vida cotidiana del presente es tediosa y escasamente valorada. Las experiencias y sensaciones se venden empaquetadas (como kits que permiten al comprador esculpir una famosa estatua o interpretar la música de un cantante popular); jóvenes reclutas son enviados a la muerte sin contemplaciones en una guerra sin sentido entre China y los Estados Unidos; de la misma forma, las posesiones materiales son utilizadas sólo una o dos veces antes de acabar en la basura. En lugar de mantener relaciones estables, muchas mujeres jóvenes saltan de hombre a hombre en una cadena sin fin de encuentros sexuales; la prostitución, por tanto, no está tanto regulada como ya institucionalizada. Y cuando en el país de Yakatang se anuncia el descubrimiento del doctor Sugaiguntung para concebir niños sanos e incluso superiores genéticamente a sus padres, la reacción del resto del mundo es la envidia destructiva.

Las dos historias más lineales del libro, la del negro Norman House y su blanco compañero de piso, Donald Hogan, ejemplifican mediante la oposición buena parte del mensaje de Brunner. Norman comienza su periplo como alguien desconectado de sus sentimientos. Entonces, mata a alguien de forma más o menos involuntaria y, a partir de ese momento, empieza a sentirse como si, por primera vez, estuviera viviendo. Animado por esa nueva energía, se embarca en un proyecto que dará sentido a su vida. Por el contrario, Donald ![]() comienza queriendo interactuar más con el mundo real y acaba asesinando a mucha gente tras ser convertido por los militares en una máquina de matar. La misión que asume no da sentido a su vida, sino que la destruye.

comienza queriendo interactuar más con el mundo real y acaba asesinando a mucha gente tras ser convertido por los militares en una máquina de matar. La misión que asume no da sentido a su vida, sino que la destruye.

Mediante esos dos personajes –y junto a los muchos otros que aparecen en la novela- Brunner nos dice que la gran tragedia de ver las relaciones humanas a gran escala es que acabamos tratándonos unos a otros como productos, olvidando que a pequeña escala, todas las vidas son importantes para alguien. Ese mensaje, no obstante, no se ofrece mediante una fórmula edulcorada por el romanticismo y la creencia de que la humanidad triunfará sobre la distopia mecanizada. Chad Mulligan descubre al final del libro por qué la nación africana de Beninia ha conseguido mantener un espíritu pacífico y humanista a pesar de su extrema pobreza. La respuesta puede que decepcione al lector –de hecho, se supone que debe hacerlo- pero desde luego no será lo que uno podría haber pensado. Esa sorpresa final es un reconocimiento a la posibilidad de que misterios intangibles puedan estar más allá de las soluciones mundanas.

El conflicto racial también está presente en la novela, concretamente en la relación entre el dúo principal, Norman y Donald. Ambos son dos hombres de alta cualificación, educados y custodios de sus propios secretos. La dinámica entre ellos es incómoda, no por esos secretos, ![]() sino por sus respectivos colores de piel y por la persistente atracción que cada uno siente por las mujeres de la raza opuesta. “Me pregunto si nos conocemos hace suficiente tiempo para que piense en mí como “Donald-persona” en vez de como “Donald-el-blanco-anglosajón-protestante”. Me pregunto si su imagen de mí es correcta”, se pregunta Donald.

sino por sus respectivos colores de piel y por la persistente atracción que cada uno siente por las mujeres de la raza opuesta. “Me pregunto si nos conocemos hace suficiente tiempo para que piense en mí como “Donald-persona” en vez de como “Donald-el-blanco-anglosajón-protestante”. Me pregunto si su imagen de mí es correcta”, se pregunta Donald.

Expresión de las tensiones sociales de los tiempos de integración posteriores a la lucha por los Derechos Civiles desarrollada en los sesenta, los problemas entre ambos personajes no se resuelven con unas palmaditas en la espalda y un apretón de manos. Y ello no porque Brunner sea contrario o escéptico respecto a la integración, sino porque cree que las cicatrices del pasado son demasiado profundas como para sanar siquiera a medio plazo. ¡Qué razón tenía! Hoy, casi medio siglo tras la publicación de la novela, en unos Estados Unidos más multiculturales que nunca se siguen produciendo explosiones de odio racial.

Otro de los temas que llama la atención en la novela es su visión del sexo y el papel de la mujer. El inefable Chad Mulligan escribe en uno de sus libros: “(…) lamentablemente, esta llaga leprosa del extremismo no está limitada a ámbitos de tan poca importancia como la religión. ![]() Fíjate en el sexo, por ejemplo. Cada vez más y más gente le dedica más tiempo y recurre a modos cada vez más extremos de mantener el interés, tales como afrodisíacos disponibles

Fíjate en el sexo, por ejemplo. Cada vez más y más gente le dedica más tiempo y recurre a modos cada vez más extremos de mantener el interés, tales como afrodisíacos disponibles

comercialmente y fiestas que se consideran fracasadas a menos que acaben como orgías. Cien mujeres diferentes cada año, que es algo que un hombre joven puede conseguir sin más que quitarse la ropa, no satisfacen ninguna de las necesidades biológicas del deseo sexual: no conducen a un entorno estable para los retoños de la próxima generación, ni establecen esa especie de próxima generación, ni esa especie de entendimiento entre las parejas (o entre los grupos mayores… el matrimonio no es invariablemente monógamo, funciona con toda clase de estructuras) que sirve para impedir crisis de posesión de otros miembros de nuestra especie. Por el contrario, lleva más bien a una especie de frenesí; porque, la pareja, en vez de disfrutar de una confirmación continua y recíproca de su masculinidad y feminidad respectivas, se ven obligados a buscar de nuevo esa seguridad cada pocos días”.

Y en ese contexto se inscriben las “shiggies”, chicas sin hogar, vestidas de forma provocativa, que actúan como “chicas de paso” ofreciendo sus favores sexuales a algún varón a cambio de alojamiento hasta que encuentra otro lugar donde quedarse. Es uno de los aspectos más ![]() inquietantes de la ficción de Brunner, por lo que tiene de degradación del papel de la mujer. El “oficio más antiguo” ya no es parte de un mundo marginal o más o menos oculto, sino un mero acuerdo comercial socialmente aceptado.

inquietantes de la ficción de Brunner, por lo que tiene de degradación del papel de la mujer. El “oficio más antiguo” ya no es parte de un mundo marginal o más o menos oculto, sino un mero acuerdo comercial socialmente aceptado.

Sólo una mujer de todas las que aparecen en la novela ha logrado conquistar una verdadera independencia gracias a su imperio comercial basado en los cosméticos y la moda erótica para shiggies. Pero su ejemplo es de una respetabilidad discutible, pues su éxito se sustenta en resaltar la versión más vacía de la sexualidad. Una verdadera caníbal económica.

Puede que en 1968 el movimiento feminista estuviera en pleno auge, pero Brunner miraba con escepticismo sus logros. En “Todos sobre Zanzíbar” las mujeres han sido relegadas a un estatus todavía más inferior que el de mediados del siglo XX.

Al echar la vista atrás y revisar la enérgica experimentación que tuvo lugar en la ciencia ficción literaria durante los años sesenta, epitomizada en los autores adscritos a la conocida como Nueva Ola en los sesenta, es decepcionante comprobar qué pocas novelas han conseguido mantenerse frescas con el paso del ![]() tiempo. Muy a menudo, las atrevidas técnicas narrativas que prometían abrir nuevos caminos terminaron siendo callejones sin salida. Pero Brunner era más mayor que muchos de sus compañeros de la Nueva Ola y por ello no se esperaba de él ya una obra revelación. Desde principios de los cincuenta había estado firmando novelas y relatos mayormente convencionales –aunque algunas, como “Las casillas de la ciudad” o “El hombre completo”, eran muy interesantes-, algunas veces hasta media docena en un solo año. Y entonces aparece “Todos sobre Zanzíbar” sorprendiendo a todo el mundo con una apuesta muy arriesgada, estirando al límite forma y fondo.

tiempo. Muy a menudo, las atrevidas técnicas narrativas que prometían abrir nuevos caminos terminaron siendo callejones sin salida. Pero Brunner era más mayor que muchos de sus compañeros de la Nueva Ola y por ello no se esperaba de él ya una obra revelación. Desde principios de los cincuenta había estado firmando novelas y relatos mayormente convencionales –aunque algunas, como “Las casillas de la ciudad” o “El hombre completo”, eran muy interesantes-, algunas veces hasta media docena en un solo año. Y entonces aparece “Todos sobre Zanzíbar” sorprendiendo a todo el mundo con una apuesta muy arriesgada, estirando al límite forma y fondo.

Brunner, que calificó “Todos Sobre Zanzíbar” como una no-novela, se deshace de las formas narrativas tradicionales y toma prestadas algunas ideas desarrolladas anteriormente por John Dos Passos en su trilogía U.S.A. (1930-136) para crear una suerte de híbrido de la Nueva Ola y el posmodernismo. Así, el argumento ha sido deliberadamente fragmentado, barajado y presentado en pequeñas dosis que alternan la acción y la construcción de entornos. Para ello, Brunner intercala los capítulos que desarrollan las diferentes tramas con otros que reproducen titulares de periódicos, revistas y noticiarios televisivos, letras de canciones, textos publicitarios, interludios que aclaran el pasado de ![]() algunos personajes o la propia sociedad, descripciones de artefactos tecnológicos, conversaciones aleatorias de viandantes, extractos de ensayos filosóficos y, en general, todo un caleidoscopio de referencias culturales en las que se insertan palabras que no existen o peculiares formas de hablar producto de la evolución del lenguaje de acuerdo con las nuevas pautas sociales, culturales y tecnológicas.

algunos personajes o la propia sociedad, descripciones de artefactos tecnológicos, conversaciones aleatorias de viandantes, extractos de ensayos filosóficos y, en general, todo un caleidoscopio de referencias culturales en las que se insertan palabras que no existen o peculiares formas de hablar producto de la evolución del lenguaje de acuerdo con las nuevas pautas sociales, culturales y tecnológicas.

No es ni una escritura fácil ni una lectura accesible pero, con todo, Brunner consigue encontrar la forma de reunir todas las líneas narrativas en un conjunto extraordinario, especialmente en las páginas finales, cuando una novela que parecía demasiado dispersa como para resultar coherente, sorprende al lector por la elegancia con la que todas las piezas pasan a ocupar su lugar en el panorama general.

El autor, por tanto, consigue mantener el control con un claro sentido del propósito y la dirección aun cuando la narrativa parezca anárquica y caótica. Dicho de otro modo, lo que al principio podría interpretarse como una de esas novelas de los sesenta con más formas que contenido y más ambición que claridad, resulta ser una pieza de orfebrería en la que todos los subargumentos confluyen para conformar un mosaico de inesperada brillantez.

Pero la estructura elegida por John Brunner no es producto del simple deseo de hacer algo![]() original o ganarse el aplauso de los críticos. No, su elección tiene un fundamento muy sólido. Marshall McLuhan, a quien ya he mencionado más arriba, afirmaba que los acontecimientos históricos y culturales no pueden ser desmenuzados, troceados y explicados suficientemente por una simple relación causa-efecto. Son el resultado de un entorno complejo compuesto de múltiples partes en constante movimiento. Sólo si se observan esas partes y la forma en que se relacionan entre súi, podrá entenderse por qué sucede lo que sucede en el mundo.

original o ganarse el aplauso de los críticos. No, su elección tiene un fundamento muy sólido. Marshall McLuhan, a quien ya he mencionado más arriba, afirmaba que los acontecimientos históricos y culturales no pueden ser desmenuzados, troceados y explicados suficientemente por una simple relación causa-efecto. Son el resultado de un entorno complejo compuesto de múltiples partes en constante movimiento. Sólo si se observan esas partes y la forma en que se relacionan entre súi, podrá entenderse por qué sucede lo que sucede en el mundo.

Es precisamente por eso que Brunner trata de construir una visión de conjunto compuesta de múltiples tramas argumentales, personajes y traslaciones a prosa de lenguajes propios de otros medios. Así, más que una advertencia sobre el apocalipsis maltusiano, lo que hace el escritor es demostrar nuestra incapacidad de ver todas las partes del conjunto moviéndose constantemente a nuestro alrededor y cómo el medio en el que vivimos no sólo lo hemos creado nosotros, sino que también él nos crea.

Con “Todos sobre Zanzíbar”, Brunner inició una tetralogía de novelas distópicas en las que ![]() advertía sobre las consecuencias que podrían tener las tendencias actuales en el mundo de su época: “Orbita inestable” (1969), “El Rebaño Ciego” (1972) y “El Jinete en la Onda de Shock” (1975 esta última especialmente profética al describir lo que un día se convertiría en Internet).

advertía sobre las consecuencias que podrían tener las tendencias actuales en el mundo de su época: “Orbita inestable” (1969), “El Rebaño Ciego” (1972) y “El Jinete en la Onda de Shock” (1975 esta última especialmente profética al describir lo que un día se convertiría en Internet).

Una de las grandes injusticias de la ciencia ficción es cómo se marginó a un autor de semejante ![]() talla. Sus novelas siempre fueron difíciles de digerir para la mayoría de los aficionados. Su gran visión para imaginar el futuro no le sirvió para prever la tibia acogida de su obra más ambiciosa. No puede extrañar que se sintiera profundamente decepcionado cuando, tras realizar el colosal esfuerzo de crear unas novelas cultas y adultas, éstas no se vendieran. Decepcionado, cuando trató de regresar a un tipo de literatura más convencional, tampoco tuvo éxito. Hombre de difícil talante, su salud fue deteriorándose paulatinamente, especialmente después del fallecimiento de su mujer, auténtico apoyo emocional y profesional. Para cuando él murió de ataque al corazón mientras asistía a la Convención Mundial de Ciencia Ficción de 1995, sus mejores novelas estaban descatalogadas.

talla. Sus novelas siempre fueron difíciles de digerir para la mayoría de los aficionados. Su gran visión para imaginar el futuro no le sirvió para prever la tibia acogida de su obra más ambiciosa. No puede extrañar que se sintiera profundamente decepcionado cuando, tras realizar el colosal esfuerzo de crear unas novelas cultas y adultas, éstas no se vendieran. Decepcionado, cuando trató de regresar a un tipo de literatura más convencional, tampoco tuvo éxito. Hombre de difícil talante, su salud fue deteriorándose paulatinamente, especialmente después del fallecimiento de su mujer, auténtico apoyo emocional y profesional. Para cuando él murió de ataque al corazón mientras asistía a la Convención Mundial de Ciencia Ficción de 1995, sus mejores novelas estaban descatalogadas.

“Todos sobre Zanzíbar” es un libro excelente, innovador y en absoluto convencional que ganó justificadamente el Premio Hugo a la Mejor Novela. Hoy, cuarenta años después de su publicación, podemos decir que ha resistido perfectamente el paso del tiempo. A veces humorístico, a veces dramático, a menudo controvertido y siempre satírico con esa estupidez ![]() tan nuestra que nos impide tratar al prójimo como iguales empujándonos a la infelicidad, el conflicto y la guerra.

tan nuestra que nos impide tratar al prójimo como iguales empujándonos a la infelicidad, el conflicto y la guerra.

Aquellos lectores acostumbrados a las narraciones lineales tendrán que esforzarse para llegar al final. La abundante información con que Brunner bombardea al lector y la trama fragmentada hace que lleve tiempo entrar en la historia, pero es que eso es precisamente de lo que se trata: sacudir al lector, obligarle a reflexionar para que no acabe como alguno de los cretinos que aparecen en el libro.

Algunas de las ediciones de “Todos Sobre Zanzíbar” llevaban en su portada la leyenda: “una novela del futuro”. Lo más inquietante, habida cuenta de todo lo dicho, es que hoy, cuarenta y siete años después de que fuera escrita, ya no lo parece tanto.

↧

↧

John Carter fue una creación del escritor de aventuras pulp Edgar Rice Burroughs, probablemente más conocido por ser el padre literario de Tarzán. De hecho, la historia en la que debutó Carter, “Bajo las Lunas de Marte” (1912), fue el primer trabajo publicado de Burroughs, serializado en la revista “The All-Story”, si bien aquel primer relato se haría más famoso con el título “Una Princesa de Marte” con el que se rebautizó para su edición en libro en 1917.

Aunque al principio a Burroughs le preocupó que escribir este tipo de literatura popular coartara su posible carrera como autor “serio”, sus reparos pronto desaparecieron a la vista del éxito que obtuvo su personaje, del que firmaría una decena más de títulos protagonizados tanto por Carter como por sus descendientes.

El Marte imaginado por Burroughs era el que en el último tercio del siglo XIX describiera el ![]() astrónomo aficionado Percival Lowell, que creía haber visto sobre la superficie del planeta rojo una intrincada red de canales que, según especulaba, podían ser los restos de una civilización moribunda o ya extinta. Era una interpretación de Marte que a comienzos del siglo XX ya había sido superada, pero a Burroughs le dio igual: era un entorno perfecto para el tipo de aventuras que quería contar. De hecho, se sirvió de ella y de su héroe John Carter, para crear todo un subgénero de la ciencia ficción al que se conoce como “Romance Planetario”, una mezcla de space opera y fantasía pura en el que se narran los lances de un héroe en un planeta extraño poblado por exóticos seres.

astrónomo aficionado Percival Lowell, que creía haber visto sobre la superficie del planeta rojo una intrincada red de canales que, según especulaba, podían ser los restos de una civilización moribunda o ya extinta. Era una interpretación de Marte que a comienzos del siglo XX ya había sido superada, pero a Burroughs le dio igual: era un entorno perfecto para el tipo de aventuras que quería contar. De hecho, se sirvió de ella y de su héroe John Carter, para crear todo un subgénero de la ciencia ficción al que se conoce como “Romance Planetario”, una mezcla de space opera y fantasía pura en el que se narran los lances de un héroe en un planeta extraño poblado por exóticos seres.

Es difícil hacerse una idea de la enorme influencia que tuvieron estas historias. A lo largo de las décadas siguientes surgieron copias descaradas como la serie de “Gor” escrita por John Norman u homenajes más o menos velados como “Flash Gordon”, la saga de “Star Wars” creada por George Lucas o “Avatar”, de James Cameron. Obras de ciencia ficción como la serie “Marte” de Kim Stanley Robinson o la televisiva “Babylon 5” bautizaron a sus primeras ciudades marcianas con el nombre de Burroughs; John Carter apareció en la “Liga de los Extraordinarios Caballeros” de Alan Moore; Philip Jose Farmer deconstruye el mundo de Barsoom en su saga “Mundo de Tiers”… ![]() Los fans declarados de John Carter van desde Carl Sagan a Josef Stalin.

Los fans declarados de John Carter van desde Carl Sagan a Josef Stalin.

Sin embargo, y a diferencia de otras series creadas por Burroughs, las aventuras marcianas de John Carter nunca fueron adaptadas al cine. Tarzán, por ejemplo, ha protagonizado alrededor de ochenta películas y series de televisión; el mundo perdido de la saga de Caspak apareció en tres películas: “La Tierra Olvidada por el Tiempo” (1975), “Viaje al Mundo Perdido” (1977) y, directamente para video, “The Land That Time Forgot” (2009). Incluso de las aventuras de Pellucidar se rodó una cinta: “En el Corazón de la Tierra” (1976).

John Carter, en cambio, resultó ser un hueso más duro de roer, quizá por la dificultad de ![]() recrear con un mínimo de verosimilitud el complejo entorno marciano de ciudades, criaturas y artefactos que tal adaptación requeriría. Por ello se consideró inicialmente la posibilidad de recurrir a la animación. Entre 1931 y 1936, Bob Clampett, que llegaría a ser director de muchos cortos animados de la Warner, trabajó en un proyecto en MGM que adaptaría “Una Princesa de Marte” al formato de la animación. Pero las pruebas iniciales no convencieron a los exhibidores de la América más profunda –que consideraron el concepto demasiado extravagante para sus potenciales espectadores- y la idea fue abandonada. Hoy se puede ver en YouTube un fragmento de un minuto y medio de aquel metraje de prueba.

recrear con un mínimo de verosimilitud el complejo entorno marciano de ciudades, criaturas y artefactos que tal adaptación requeriría. Por ello se consideró inicialmente la posibilidad de recurrir a la animación. Entre 1931 y 1936, Bob Clampett, que llegaría a ser director de muchos cortos animados de la Warner, trabajó en un proyecto en MGM que adaptaría “Una Princesa de Marte” al formato de la animación. Pero las pruebas iniciales no convencieron a los exhibidores de la América más profunda –que consideraron el concepto demasiado extravagante para sus potenciales espectadores- y la idea fue abandonada. Hoy se puede ver en YouTube un fragmento de un minuto y medio de aquel metraje de prueba.

![]() El legendario especialista en stop-motion Ray Harryhausen consideró seriamente la idea en varias ocasiones desde los años cincuenta a los setenta, también sin poder llevarla a cabo. A finales de los setenta y en plena fiebre de la ciencia ficción desatada por “Star Wars” (1977), Disney pensó en realizar su propia película de acción real. John McTiernan, director de “Depredador” (1987) o “La Jungla de Cristal” (1988) firmó con el estudio a finales de los ochenta y se pensó en Tom Cruise para protagonizar la adaptación. Una vez más, la exuberante imaginación de Burroughs resultó estar más allá de las posibilidades técnicas de la época y McTiernan se vio obligado a reconocer que los efectos especiales de ese momento no podrían nunca estar a la altura de lo que él pretendía. El proyecto se congeló, aunque los derechos permanecieron en poder de Disney a la espera de tiempos mejores.

El legendario especialista en stop-motion Ray Harryhausen consideró seriamente la idea en varias ocasiones desde los años cincuenta a los setenta, también sin poder llevarla a cabo. A finales de los setenta y en plena fiebre de la ciencia ficción desatada por “Star Wars” (1977), Disney pensó en realizar su propia película de acción real. John McTiernan, director de “Depredador” (1987) o “La Jungla de Cristal” (1988) firmó con el estudio a finales de los ochenta y se pensó en Tom Cruise para protagonizar la adaptación. Una vez más, la exuberante imaginación de Burroughs resultó estar más allá de las posibilidades técnicas de la época y McTiernan se vio obligado a reconocer que los efectos especiales de ese momento no podrían nunca estar a la altura de lo que él pretendía. El proyecto se congeló, aunque los derechos permanecieron en poder de Disney a la espera de tiempos mejores.

El origen de la película que ahora comentamos se encuentra en 2004, cuando Paramount ![]() compró los derechos, supuestamente después de que el influyente crítico de cine Harry Knowles alabara las novelas de Burroughs. Robert Rodríguez, director de “Abierto hasta el Amanecer” (1996) o “Sin City” (2005) firmó para dirigir la cinta e insistió en que el mítico ilustrador Frank Frazetta, que había dibujado muchas de las portadas de las reediciones de los libros, fuera incluido en el proyecto como artista conceptual.

compró los derechos, supuestamente después de que el influyente crítico de cine Harry Knowles alabara las novelas de Burroughs. Robert Rodríguez, director de “Abierto hasta el Amanecer” (1996) o “Sin City” (2005) firmó para dirigir la cinta e insistió en que el mítico ilustrador Frank Frazetta, que había dibujado muchas de las portadas de las reediciones de los libros, fuera incluido en el proyecto como artista conceptual.

Sin embargo, Rodríguez fue obligado a abandonar la producción después de ser expulsado del Sindicato de Directores a raíz de su negativa a compartir los créditos de director de “Sin City” con Frank Miller. Dicha expulsión hacía imposible que ningún estudio de Hollywood le contratara y fue reemplazado por Kerry Conran, quien durante un corto periodo de tiempo estuvo en boca de todos gracias a su original película retro-futurista “Sky Captain y el Mundo del Mañana” (2004). Jon Favreau (director de “Iron Man” y “Cowboys and Aliens”) le sucedió al frente del proyecto, pero ninguna de estas posibles versiones consiguió salir adelante.

![]() Entre tanto, con los derechos del libro ya en el dominio público, aparece “Una Princesa de Marte” (2009), horrible película producida directamente para video por Asylum, una compañía especializada en films de bajo presupuesto que se aprovechan del tirón de producciones más lujosas y de éxito probado. Protagonizada por Antonio Sabato Jr como John Carter y Traci Lords como Dejah Thoris, la trama resultó ser sorprendentemente fiel al relato original.

Entre tanto, con los derechos del libro ya en el dominio público, aparece “Una Princesa de Marte” (2009), horrible película producida directamente para video por Asylum, una compañía especializada en films de bajo presupuesto que se aprovechan del tirón de producciones más lujosas y de éxito probado. Protagonizada por Antonio Sabato Jr como John Carter y Traci Lords como Dejah Thoris, la trama resultó ser sorprendentemente fiel al relato original.

Y de Paramount, el proyecto volvió a Disney en 2007, siendo recogido por Andrew Stanton, quien había trabajando durante años como animador en Pixar, colaborando en los guiones de películas como “Toy Story” (1995), “Bichos” (1998), “Toy Story 2” (1999) o “Monstruos S.A.” (2001) antes de encargarse de su primera ![]() película como realizador, “Buscando a Nemo” (2003). En 2008 dirige “Wall-E”, una obra maestra de la ciencia ficción y quizá la mejor película de Pixar hasta la fecha.

película como realizador, “Buscando a Nemo” (2003). En 2008 dirige “Wall-E”, una obra maestra de la ciencia ficción y quizá la mejor película de Pixar hasta la fecha.

En 2011, Brad Bird, otro animador veterano de la escudería Pixar, había saltado al cine de acción real con “Misión Imposible: El Protocolo Fantasma”. Andrew Stanton siguió sus pasos asumiendo la producción de “John Carter” y escribiendo el guión con Michael Chabon, un novelista ganador del Premio Pulitzer cuya obra ha bordeado regularmente la literatura de género, desde los superhéroes hasta la historia alternativa. De hecho, fue co-guionista de “Spiderman 2” (2004).

![]() Por fin, en 2010, 79 años después de que Bob Clampett tratara de hacer la primera película del héroe marciano de Burroughs, comenzó el rodaje en Londres. Si no otra cosa, “John Carter” puede presumir de haber sido uno de los proyectos más dilatados de la historia del cine. Su estreno, en 2012, coincidió con el centenario de la publicación de la primera historia del personaje.

Por fin, en 2010, 79 años después de que Bob Clampett tratara de hacer la primera película del héroe marciano de Burroughs, comenzó el rodaje en Londres. Si no otra cosa, “John Carter” puede presumir de haber sido uno de los proyectos más dilatados de la historia del cine. Su estreno, en 2012, coincidió con el centenario de la publicación de la primera historia del personaje.

En 1881, un joven Edgar Rice Burroughs (Daryl Sabara) acude a la lectura del testamento de su recién fallecido tío, John Carter (Taylor Kitsch), para recibir una extraña herencia. Entre las posesiones del difunto se encuentra un diario en el que Burroughs encuentra una historia maravillosa. En 1868, Carter buscaba oro en Arizona cuando se encontró a la vez perseguido por un ejército americano dispuesto a reclutarlo a la fuerza y los indios apaches. En su huida, se escondió en una caverna de las colinas, donde mata a un extraño individuo que se materializa en su interior. Al coger el ![]() amuleto del muerto, se encuentra súbitamente transportado a otro mundo al que sus nativos llaman Barsoom (y que luego averiguará que se trata de Marte).

amuleto del muerto, se encuentra súbitamente transportado a otro mundo al que sus nativos llaman Barsoom (y que luego averiguará que se trata de Marte).

Allí, gracias a la inferior fuerza de la gravedad, la fisiología terrestre de Carter le permite realizar grandes proezas físicas, como dar enormes saltos o golpear con fuerza sobrehumana. Con todo, es capturado y hecho prisionero por los Tharks, unos gigantes de tres metros, piel verde y cuatro brazos.

![]() Entretanto, la ciudad de Helium se halla bajo la amenaza de la ciudad móvil de Zodanga, cuyo señor de la guerra, Sab Than (Dominic West), cuenta en secreto con la ayuda de los Therns, unos seres de apariencia y poderes divinos que le han otorgado el poder del Noveno Rayo. Con tal de poner punto y final al conflicto, el gobernante de Helium, Tardos Mors (Ciarand Hinds) está dispuesto a entregar a su hija Dejah Thoris (Lynn Collins) en matrimonio a Sab Than. La temperamental princesa, sin embargo, rechaza someterse a tan humillante acuerdo y huye. Es perseguida por Sab Than, pero Carter, que entretanto ha sido adoptado por los primitivos Tharks como guerrero de la tribu, la salva.

Entretanto, la ciudad de Helium se halla bajo la amenaza de la ciudad móvil de Zodanga, cuyo señor de la guerra, Sab Than (Dominic West), cuenta en secreto con la ayuda de los Therns, unos seres de apariencia y poderes divinos que le han otorgado el poder del Noveno Rayo. Con tal de poner punto y final al conflicto, el gobernante de Helium, Tardos Mors (Ciarand Hinds) está dispuesto a entregar a su hija Dejah Thoris (Lynn Collins) en matrimonio a Sab Than. La temperamental princesa, sin embargo, rechaza someterse a tan humillante acuerdo y huye. Es perseguida por Sab Than, pero Carter, que entretanto ha sido adoptado por los primitivos Tharks como guerrero de la tribu, la salva.

Dejah trata de convencer de Carter para que se involucre en la guerra entre Helium y ![]() Zodanga, pero éste solo quiere recuperar el amuleto que le permitió viajar a Barsoom y regresar a la Tierra. Poco a poco, a medida que ambos se enfrentan a diversos peligros en sus respectivas búsquedas, Carter descubre en su interior sentimientos hacia Dejah y cuando ésta es secuestrada por Sab Than, toma finalmente su decisión: luchar por Helium.

Zodanga, pero éste solo quiere recuperar el amuleto que le permitió viajar a Barsoom y regresar a la Tierra. Poco a poco, a medida que ambos se enfrentan a diversos peligros en sus respectivas búsquedas, Carter descubre en su interior sentimientos hacia Dejah y cuando ésta es secuestrada por Sab Than, toma finalmente su decisión: luchar por Helium.

“John Carter” resultó ser uno de los mayores descalabros financieros de la historia de Disney. Las pérdidas ascendieron a 84 millones de dólares, y ello a pesar de que la cinta funcionó bastante mejor de lo esperado fuera del mercado americano, donde la popularidad del personaje era considerablemente menor por no decir inexistente. ¿Qué ocurrió? ¿Fue una película tan mala? ¿No era John Carter un personaje tan ![]() querido y conocido en Estados Unidos?

querido y conocido en Estados Unidos?

Una parte importante del fracaso se ha atribuido a la desastrosa campaña de promoción que se llevó a cabo, empezando por la continua confusión respecto al título definitivo de la cinta, confusión que se prolongó incluso hasta poco antes del estreno del film. Lo que empezó siendo “Una Princesa de Marte” se cambió a “John Carter de Marte” y, finalmente, “John Carter”.

Al respecto se han aducido diversas razones como que se considerara que las películas con la palabra “Marte” en el título ejercían un efecto negativo entre los espectadores, una interpretación majadera de los estudios de mercado que arrancaba a la película del ámbito de la ciencia ficción para situarlo en una especie de terreno de nadie. Pocos títulos más anónimos y carentes de seducción que el de “John Carter”. Se temió también que “Una Princesa de Marte” sugiriera a los espectadores que estaban ante una película más de princesitas típicas de Disney. También se dijo que el departamento de marketing o el propio Andrew Stanton querían dirigirse a una franja más amplia de público; o que Disney esperaba iniciar una franquicia cinematográfica protagonizada por Carter, por lo ![]() que titular la primera entrega con su nombre resultaría más apropiado.

que titular la primera entrega con su nombre resultaría más apropiado.

A la falta de concreción sobre el tipo de producto que se quería vender se sumaron cambios en los cargos directivos del departamento de marketing de Disney y la ausencia del necesario merchandising y obras derivadas (novelas, comics…) que suelen ser necesarias para apoyar el lanzamiento de películas tan costosas como esta. Los trailers estrenados en la segunda mitad de 2011 no consiguieron generar ningún entusiasmo y, ya en postproducción, se decidió modificar la película para estrenarla en 3D, una maniobra que no responde a criterio creativo alguno sino al mero interés en aumentar la recaudación pero que en muchos aficionados inspira inmediatamente un sentimiento de rechazo.

Por si todo esto fuera poco, el estudio se dedicó a enfadar a los mismos críticos que debían opinar favorablemente sobre la película. La mayor parte de los medios no tuvieron oportunidad de realizar entrevistas a los actores y en los pases de prensa les confiscaron los teléfonos móviles ![]() y los ordenadores con la excusa de que la película estaba bajo un Nivel de Seguridad Uno.

y los ordenadores con la excusa de que la película estaba bajo un Nivel de Seguridad Uno.

Una semana después del estreno, ya se hablaba de que “John Carter” había sido un fracaso histórico. Ni que decir tiene que las dos secuelas sobre las que ya se había empezado a trabajar se tiraron inmediatamente al cubo de la basura.

Independientemente de que el estudio no consiguiera ni de lejos recaudar el dinero que costó la ![]() película y que fallara a la hora de promocionarla, lo cierto es que Andrew Stanton y sus coguonistas, Mark Andrews y Michael Chabon, realizaron una buena labor de adaptación. “John Carter” recoge todos los elementos esenciales de la obra de Burroughs añadiendo, eso así, algunos cambios. Por ejemplo, el film dedica todo el prólogo y epílogo a narrar las aventuras de Carter en la Tierra, mientras que Burroughs sólo invirtió en ello un capítulo de tres páginas en el que se bosquejaba el pasado del personaje y su escondite en la caverna a partir de la cual se trasladará a Marte. El introducir a Burroughs como personaje responde al deseo de mantener el espíritu original, porque en el libro el escritor afirmaba que había extraído la historia de un manuscrito entregado por un amigo de la familia (aunque no su tío, como ocurre en la película).

película y que fallara a la hora de promocionarla, lo cierto es que Andrew Stanton y sus coguonistas, Mark Andrews y Michael Chabon, realizaron una buena labor de adaptación. “John Carter” recoge todos los elementos esenciales de la obra de Burroughs añadiendo, eso así, algunos cambios. Por ejemplo, el film dedica todo el prólogo y epílogo a narrar las aventuras de Carter en la Tierra, mientras que Burroughs sólo invirtió en ello un capítulo de tres páginas en el que se bosquejaba el pasado del personaje y su escondite en la caverna a partir de la cual se trasladará a Marte. El introducir a Burroughs como personaje responde al deseo de mantener el espíritu original, porque en el libro el escritor afirmaba que había extraído la historia de un manuscrito entregado por un amigo de la familia (aunque no su tío, como ocurre en la película).

![]() Burroughs nunca fue muy claro acerca de cómo se trasladaba Carter a Marte y los guionistas del film tratan de explicarlo mediante un amuleto que, además, les servirá de McGuffin: su pérdida y esfuerzos por recuperarlo harán avanzar la trama y dar forma a la personalidad del protagonista. Las aventuras de Carter entre los Tharks y su rescate de Dejah Thoris son pasajes igualmente respetuosos con el libro. En éste sin embargo, el núcleo dramático consiste en los desvelos del héroe por unir a los marcianos verdes y rojos y evitar que las bombas de oxígeno que mantienen respirable la atmósfera de Barsoom dejen de funcionar. En la película, el argumento se centra en un fragmento de la novela en el que Carter tiene que salvar a Dejah Thoris de un destino peor que la muerte: casarse con el villano de turno.

Burroughs nunca fue muy claro acerca de cómo se trasladaba Carter a Marte y los guionistas del film tratan de explicarlo mediante un amuleto que, además, les servirá de McGuffin: su pérdida y esfuerzos por recuperarlo harán avanzar la trama y dar forma a la personalidad del protagonista. Las aventuras de Carter entre los Tharks y su rescate de Dejah Thoris son pasajes igualmente respetuosos con el libro. En éste sin embargo, el núcleo dramático consiste en los desvelos del héroe por unir a los marcianos verdes y rojos y evitar que las bombas de oxígeno que mantienen respirable la atmósfera de Barsoom dejen de funcionar. En la película, el argumento se centra en un fragmento de la novela en el que Carter tiene que salvar a Dejah Thoris de un destino peor que la muerte: casarse con el villano de turno.

Tampoco en el primer libro aparecen los Therns, que Burroughs presentaría en la segunda ![]() novela, “Dioses de Marte” (1913), describiéndolos como descendientes de los primeros marcianos y practicantes de una cruel religión que exige a sus fieles sacrificios humanos en el rio Iss. La película, en cambio, los introduce desde el principio como seres casi divinos de origen alienígena que interfieren en los destinos de los mundos en los que se establecen.

novela, “Dioses de Marte” (1913), describiéndolos como descendientes de los primeros marcianos y practicantes de una cruel religión que exige a sus fieles sacrificios humanos en el rio Iss. La película, en cambio, los introduce desde el principio como seres casi divinos de origen alienígena que interfieren en los destinos de los mundos en los que se establecen.

Por supuesto, tratándose de un personaje como John Carter, tan conocido y apreciado por muchos fans, surgió la cuestión de si era mejor respetar meticulosamente el material original o ![]() tratar de mejorarlo. Hay un momento rayano en lo absurdo en el que se ve a Carter luchando contra docenas de Tharks. Gracias a su constitución terrícola, el héroe aplasta enemigo tras enemigo sin aparente dificultad y va apilando los cuerpos alrededor de él mientras experimenta flashbacks del momento en que tuvo que enterrar a su familia, muerta tras un ataque indio, en la Tierra. Cada mandoble de su espada se funde en su mente con el sonido de su pala arrojando tierra a las tumbas de su esposa e hija. Es una escena muy poderosa porque consigue transformar un momento casi de dibujo animado en una alegoría de los horrores de la guerra.

tratar de mejorarlo. Hay un momento rayano en lo absurdo en el que se ve a Carter luchando contra docenas de Tharks. Gracias a su constitución terrícola, el héroe aplasta enemigo tras enemigo sin aparente dificultad y va apilando los cuerpos alrededor de él mientras experimenta flashbacks del momento en que tuvo que enterrar a su familia, muerta tras un ataque indio, en la Tierra. Cada mandoble de su espada se funde en su mente con el sonido de su pala arrojando tierra a las tumbas de su esposa e hija. Es una escena muy poderosa porque consigue transformar un momento casi de dibujo animado en una alegoría de los horrores de la guerra.

Por desgracia, no hay muchos momentos así en “John Carter”; pero los que hay nos recuerdan que la película, si hubiera optado por distanciarse de las novelas originales, podría haber sido mucho más profunda de lo que acabó resultando. Al fin y al cabo, ya cuando aparecieron por primera vez hace más de cien años, los relatos de Barsoom eran retrofuturistas; hoy, sus planteamientos todavía parecen más anacrónicos y, en último término, el tímido intento que hacen los guionistas de fusionar la sensibilidad de principios del siglo XX con la actual no termina de funcionar del todo bien. Por ejemplo, el padre de Dejah Thoris tiene el poder de ![]() casarla con el jefe enemigo a pesar de que ella sea la directora de la Academia de Ciencias y una ciudadana de pleno derecho. ¿Es una cultura atrasada en la que las mujeres no pintan nada? ¿O una avanzada en la que ellas pueden convertirse en científicas superguerreras? Ese es el problema de tratar de actualizar una obra escrita por un autor maduro que vivió antes de que las mujeres tuvieran derecho a voto en su país. Algo parecido sucede en el ámbito del colonialismo y la política racial que retrata la película: los Tharks son el análogo alienígena de los apaches y los Hombres Rojos son la potencia europea que trata de controlar America, una metáfora que tenía sentido hace cien años pero que ahora ha perdido buena parte de su sentido.

casarla con el jefe enemigo a pesar de que ella sea la directora de la Academia de Ciencias y una ciudadana de pleno derecho. ¿Es una cultura atrasada en la que las mujeres no pintan nada? ¿O una avanzada en la que ellas pueden convertirse en científicas superguerreras? Ese es el problema de tratar de actualizar una obra escrita por un autor maduro que vivió antes de que las mujeres tuvieran derecho a voto en su país. Algo parecido sucede en el ámbito del colonialismo y la política racial que retrata la película: los Tharks son el análogo alienígena de los apaches y los Hombres Rojos son la potencia europea que trata de controlar America, una metáfora que tenía sentido hace cien años pero que ahora ha perdido buena parte de su sentido.

![]() Donde sí funciona mejor el retrofuturismo es en el apartado visual. Toda la trama marciana transcurre en un exuberante decorado que demuestra lo bien utilizados que estuvieron los 250 millones de dólares de presupuesto: desde las impresionantes batallas aéreas a las épicas luchas filmadas en los desiertos de Utah, del viaje fluvial por el laberíntico curso del río Iss a las ciudades en ruinas del desierto pasando por el minucioso retrato de la vida urbana en Helium, Zodanga o el campamento Thark. Los efectos especiales están tan bien logrados que es difícil determinar dónde empiezan éstos y acaban las tomas reales. Por desgracia, esto ya no es suficiente para asegurar el éxito de una película: lo que diez años atrás hubiera sido un logro increíble, hoy pasa desapercibido entre el amplio número de superproducciones que cuentan con los mismos prodigios digitales.

Donde sí funciona mejor el retrofuturismo es en el apartado visual. Toda la trama marciana transcurre en un exuberante decorado que demuestra lo bien utilizados que estuvieron los 250 millones de dólares de presupuesto: desde las impresionantes batallas aéreas a las épicas luchas filmadas en los desiertos de Utah, del viaje fluvial por el laberíntico curso del río Iss a las ciudades en ruinas del desierto pasando por el minucioso retrato de la vida urbana en Helium, Zodanga o el campamento Thark. Los efectos especiales están tan bien logrados que es difícil determinar dónde empiezan éstos y acaban las tomas reales. Por desgracia, esto ya no es suficiente para asegurar el éxito de una película: lo que diez años atrás hubiera sido un logro increíble, hoy pasa desapercibido entre el amplio número de superproducciones que cuentan con los mismos prodigios digitales.

Sin embargo, aunque la película tiene una factura visual lujosa y épica, no es perfecta. Cierto, ![]() la acción contiene todo el exaltado heroísmo que fascina a los seguidores de las novelas –como las escenas en las que Carter lucha contra los monos gigantes en la arena de los gladiadores o en la batalla final por Helium-, pero no llega a inspirar ese sentimiento de pura maravilla creador de fans incondicionales al estilo de “Star Wars”. Irónicamente, quizá George Lucas tomó tanto prestado de la obra de Burroughs que todo lo que le quedó a “John Carter” fue tratar de encontrar una originalidad perdida en las manos de otros cineastas. Efectivamente, el espectador tiene la sensación de haberlo visto todo ya antes –aun cuando transpire más originalidad, imaginación y vida que cualquiera de las precuelas de “Star Wars”.

la acción contiene todo el exaltado heroísmo que fascina a los seguidores de las novelas –como las escenas en las que Carter lucha contra los monos gigantes en la arena de los gladiadores o en la batalla final por Helium-, pero no llega a inspirar ese sentimiento de pura maravilla creador de fans incondicionales al estilo de “Star Wars”. Irónicamente, quizá George Lucas tomó tanto prestado de la obra de Burroughs que todo lo que le quedó a “John Carter” fue tratar de encontrar una originalidad perdida en las manos de otros cineastas. Efectivamente, el espectador tiene la sensación de haberlo visto todo ya antes –aun cuando transpire más originalidad, imaginación y vida que cualquiera de las precuelas de “Star Wars”.

![]() El otro defecto que puede apuntarse es que, aunque los omnipresentes efectos especiales ayudan a dar forma al exótico Barsoom en todo su esplendor, los Tharks siguen pareciendo criaturas digitales. En alguna parte, enterrados bajo el programa de captura de movimiento, hay actores tan conocidos como Willem Dafoe, Samantha Morton, Thomas Haden Church o Polly Walker, aunque jamás se adivinaría su participación si no fuera por los títulos de crédito. Quizá con la excepción de Sola, el personaje “interpretado” por Samantha Morton, ninguno de esos actores consiguen traspasar el muro digital de la forma en que los Na´vi lo hicieron en “Avatar”.

El otro defecto que puede apuntarse es que, aunque los omnipresentes efectos especiales ayudan a dar forma al exótico Barsoom en todo su esplendor, los Tharks siguen pareciendo criaturas digitales. En alguna parte, enterrados bajo el programa de captura de movimiento, hay actores tan conocidos como Willem Dafoe, Samantha Morton, Thomas Haden Church o Polly Walker, aunque jamás se adivinaría su participación si no fuera por los títulos de crédito. Quizá con la excepción de Sola, el personaje “interpretado” por Samantha Morton, ninguno de esos actores consiguen traspasar el muro digital de la forma en que los Na´vi lo hicieron en “Avatar”.

Los actores humanos no consiguen hacerlo mucho mejor. Tanto Dominic West como James ![]() Purefoy, Mark Strong o Ciaran Hinds, actores británicos con un más que respetable trabajo a sus espaldas, parecen demasiado atrapados en sus taparrabos, armaduras y capas como para insuflar algo de vida a sus unidimensionales personajes. Dominic West en particular parece demasiado sensible como para irradiar la astucia y maldad que se supone anida en Sab Than; lo mismo se puede decir de Daryl Sabara, de apariencia en exceso juvenil como para interpretar a Edgar Rice Burroughs.

Purefoy, Mark Strong o Ciaran Hinds, actores británicos con un más que respetable trabajo a sus espaldas, parecen demasiado atrapados en sus taparrabos, armaduras y capas como para insuflar algo de vida a sus unidimensionales personajes. Dominic West en particular parece demasiado sensible como para irradiar la astucia y maldad que se supone anida en Sab Than; lo mismo se puede decir de Daryl Sabara, de apariencia en exceso juvenil como para interpretar a Edgar Rice Burroughs.

![]() Encarnando a Carter tenemos a un Taylor Kitsch todavía en ascenso gracias a su participación en “Lobezno” (2009). Sin ser nada excepcional y habiendo muchos otros actores de cara bonita y cuerpo musculoso que hubieran sido adecuados para este papel, Kitsch conduce a su personaje razonablemente bien aportando las dosis necesarias de heroísmo, romance, humor y unas motivaciones y sensibilidad ausentes en la obra de Burroughs pero necesarias en el cine si se quiere suscitar la empatía del espectador.

Encarnando a Carter tenemos a un Taylor Kitsch todavía en ascenso gracias a su participación en “Lobezno” (2009). Sin ser nada excepcional y habiendo muchos otros actores de cara bonita y cuerpo musculoso que hubieran sido adecuados para este papel, Kitsch conduce a su personaje razonablemente bien aportando las dosis necesarias de heroísmo, romance, humor y unas motivaciones y sensibilidad ausentes en la obra de Burroughs pero necesarias en el cine si se quiere suscitar la empatía del espectador.

Algo parecido se puede decir de Lynn Collins, que aporta el perfecto equilibrio entre el ![]() exotismo lujurioso, la fiereza de carácter y la dignidad de un noble. Su Dejah Thoris, como en el caso de Carter, ha experimentado ciertos cambios –en realidad, mejoras- respecto a la imaginada por Burroughs, en aras de acercarla a las mujeres de hoy. Así, Dejah no solo es, según lo requiera la situación, damisela en peligro o aventurera competente, sino también una científico de grandes conocimientos.

exotismo lujurioso, la fiereza de carácter y la dignidad de un noble. Su Dejah Thoris, como en el caso de Carter, ha experimentado ciertos cambios –en realidad, mejoras- respecto a la imaginada por Burroughs, en aras de acercarla a las mujeres de hoy. Así, Dejah no solo es, según lo requiera la situación, damisela en peligro o aventurera competente, sino también una científico de grandes conocimientos.

En resumen, podríamos decir “John Carter” ofrece hoy en el cine lo mismo que en su día Edgar Rice Burroughs en el ámbito de la literatura popular: emoción, aventura, épica, entornos y criaturas asombrosos… Hay romance, heroísmo y emoción en las dosis necesarias para que “John Carter” hubiera sido el gran entretenimiento familiar que Disney esperaba, al tiempo que lo suficientemente leal al espíritu de las novelas de Burroughs como para satisfacer a sus aficionados.

![]() Burroughs no fue nunca un gran escritor: sus personajes eran planos y sus tramas predecibles y repetitivas. Pero es que el mérito de sus novelas consistió en despertar el sentido de la maravilla de innumerables jóvenes y adultos y hacerles anhelar su participación en aquellas peripecias. Esta película ofrece exactamente eso, con el aliciente de que Andrew Stanton sí es un buen narrador.

Burroughs no fue nunca un gran escritor: sus personajes eran planos y sus tramas predecibles y repetitivas. Pero es que el mérito de sus novelas consistió en despertar el sentido de la maravilla de innumerables jóvenes y adultos y hacerles anhelar su participación en aquellas peripecias. Esta película ofrece exactamente eso, con el aliciente de que Andrew Stanton sí es un buen narrador.

No hay razón pues, para pensar que el fracaso financiero de la cinta fue la consecuencia de un fracaso creativo. Ni mucho menos. Al igual que las novelas de Burroughs, el film “John Carter” sólo tiene una pretensión: entretener. Y si recuperamos nuestro espíritu infantil y dejamos atrás cualquier pretensión intelectual, disfrutaremos tanto de aquéllas como de éste.

↧

A medida que los aficionados iban encontrándose cada año con más y más títulos de ciencia ficción en las librerías, se iba haciendo proporcionalmente más difícil para los autores destacar en -no digamos ya revolucionar- el género. Pero hubo uno que sí lo consiguió: William Gibson. Su novela “Neuromante” fue, de lejos, la que más impacto causó en la década de los ochenta.

Nacido en Carolina del Sur y criado en Virginia, William Gibson se mudó a Toronto en 1968, un traslado motivado en parte por el activo movimiento contracultural que se estaba desarrollando en el barrio de Yorkville de esa ciudad. Se casó en 1972, se graduó en literatura inglesa por la universidad de la Columbia Británica en 1977 y se estableció en Vancouver, manteniendo su doble nacionalidad.

Aunque Gibson había leído ciencia ficción en su juventud, no consideró el escribirla hasta que ![]() un profesor de la universidad le sugirió que lo hiciera en lugar de presentar un trabajo. El resultado fue “Fragmentos de una Rosa Holográfica”, que se convirtió en 1977 en su primera publicación. Le siguieron otras historias, como “The Gernsback Continuum” (1981), incluido en una antología editada por Terry Carr, o “Hinterlands” (1981).

un profesor de la universidad le sugirió que lo hiciera en lugar de presentar un trabajo. El resultado fue “Fragmentos de una Rosa Holográfica”, que se convirtió en 1977 en su primera publicación. Le siguieron otras historias, como “The Gernsback Continuum” (1981), incluido en una antología editada por Terry Carr, o “Hinterlands” (1981).

En mayo de 1981, la prestigiosa revista Omni publicó otra de sus historias titulada “Johnny Mnemonic”, una vigorosa fusión techno-noir en la que las calles iluminadas por las luces de neón se reflejaban en las gafas de espejo de sus protagonistas. La buena acogida de este relato propició otro que seguía similares parámetros, “Quemando Cromo (1982), y que fue nominado para un premio Nébula. Se trataba de una historia ambientada en un futuro cercano dominado por la tecnología informática, omnipotentes corporaciones y el ciberespacio, una especie de dimensión alternativa creada mediante la conexión de decenas de millones de ordenadores. Fue este último un concepto tan seductor que Gibson volvió a utilizarlo en sus dos primeras novelas largas.

![]() A comienzos de los años ochenta, Gibson había trabado amistad con los escritores John Shirley y Bruce Sterling, asociados entonces al movimiento “punk” de la ciencia ficción que pronto sería más conocido como “ciberpunk”, una corriente tan influyente como carente de coherencia interna. Para bien o para mal, el ciberpunk acabó asociándose con el postmodernismo, especialmente en círculos académicos y entre las revistas de mayor circulación y presentación más lujosa. A comienzos de los noventa, el ciberpunk ya había entrado en declive como corriente literaria, pero tanto el término como sus elementos más significativos habían pasado a formar parte de la ciencia ficción general.

A comienzos de los años ochenta, Gibson había trabado amistad con los escritores John Shirley y Bruce Sterling, asociados entonces al movimiento “punk” de la ciencia ficción que pronto sería más conocido como “ciberpunk”, una corriente tan influyente como carente de coherencia interna. Para bien o para mal, el ciberpunk acabó asociándose con el postmodernismo, especialmente en círculos académicos y entre las revistas de mayor circulación y presentación más lujosa. A comienzos de los noventa, el ciberpunk ya había entrado en declive como corriente literaria, pero tanto el término como sus elementos más significativos habían pasado a formar parte de la ciencia ficción general.